В Неделю Православия (слово сказано в кафедральном соборе на архиерейском служении 22 февраля 1898 г.)

Вид Твой образования описующии любезно целуем, к Твоей любви возвышаеми, и исцелений благодать почерпаем из него, апостольским последующе Божественным преданием. (На великой вечерне в Неделю Торжества Православия стихира на «Господи, воззвах», глас 6-й.)

Кому из нас, братие и сестры, не знакома потребность иметь наглядный, видимый знак для памятования о почитаемых нами лицах и нашем общении с ними? Благословляют родители обручаемых детей – и в знак сего вручают им святые иконы; расстаются друзья – и меняются шейными крестами. С мест священных и великих событий путешественник поднимает уцелевшие остатки и камни. Образы и дела уважаемых и дорогих людей запечатлевают для потомства разными способами, но особенно посредством изобразительного искусства.

Для чего и к чему все это? – Для прочного, живого памятования о знаменательных лицах и делах, для постоянного от них поучения и утешения. Этим удовлетворяется естественная, самая законная наша потребность, когда это служит к возрастанию истины и добра.

На сей-то потребности души нашей, возлюбленные слушатели, основано употребление и чествование нами изображений Господа и святых Его, изображений священных событий, чествование останков святых, сохранение предметов подвига и благочестия. Эти изображения и предметы, возводя наш дух к указуемым ими святым лицам, служат видимым знаком нашей невидимой связи с этими лицами. Вместе с тем – священные изображения и предметы являются посредствами, чрез которые невидимо проистекает для нас благодатная сила Божия. Вспомним хотя некоторые о сем уроки и примеры из жизни библейской и церковной и тем яснее уразумеем смысл торжества нынешнего дня как торжества иконопочитания.

В самую раннюю пору жизни человечества явления милости Божией отмечаемы были особыми вещественными знаками и памятниками. Патриарх Иаков поставил каменный памятник на месте явления ему Бога и таинственной лестницы в Вефиле (Быт.28:18–22). Исцеление язв от ядовитых змей в пустыне народ израильский получает от выставленного на шесте медного змея, прообразовавшего собой простертого на древе Христа (Числ.21:7–9; Ин. 8:14). В скинии Моисеевой и особенно в храме Соломоновом много сделано было изображений святых херувимов (Исх.25:18–22; 3Цар.6:23–35) в память тех ангелов, которые многократно являлись избранникам народа Божия. Ветхозаветные праведники не дерзали только прямо изображать Господа, поскольку Он не явил им лица Своего в доступном образе (Исх.33:23). Поэтому в Ветхом Завете сказано было: твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину (Втор.4:15–16). Кого не видели, Того не могли изобразить в истине.

Последовало исполнение времен, и наступил Новый Завет. Бог явился во плоти (1Тим.3:16), люди видели и осязали Слово жизни (1Ин.1:1), мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (Ин.1:14). Исцеления и разные благодатные дары от Господа верующие люди получают теперь в изобилии, часто чрез внешние посредства. Вспомним кровоточивую женщину, которая исцелилась от прикосновения к одежде Спасителя (Мк.5:25–30); слепорожденного, которому зрение даровано было посредством брения и воды (Ин.9:6–7), и другие многочисленные исцеления от разных недугов чрез прикосновение (Мк.6:56). Вспомним о том, как платки и опоясания апостола Павла верующие возлагали на разных больных и бесноватых и у тех прекращались болезни (Деян.19:11–12). Вспомним святейшее Таинство Причащения Тела и Крови Господних – под видом вещественных хлеба и вина (Мф.26:26–28). Бог явился во плоти и Собою освятил бренное естество! Вещественная природа и вещественные предметы послужили к полному проявлению жизни и силы невещественного Духа. Поэтому эти предметы дороги истинному христианину.

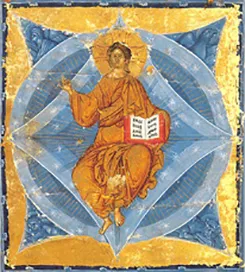

Основана Церковь Христова. Начинается трехвековая история языческих гонений и мученичества христиан. В это время христиане находили себе убежище только в пещерах, именуемых катакомбами, в сердце земли на глубине многих сажен; только там они свободно могли воспеть «песнь Христу как Богу» 70. В это время особенно сильно заговорила в верующем сердце потребность явственно иметь пред глазами пресладкий лик милосердного Господа и Его чудные дела, явления Его долготерпения и силы. Страдальцев мог утешить только Божественный Страдалец. И вот в этих надежных толщах земли, в местах горячей молитвы и святой службы, появляются первые робкие попытки христиан к изображению на стенах и на вещах священных библейских событий. Самого Господа сначала изображают здесь прикровенно – разными знаками, в образе агнца и рыбы, под видом пастыря. Становится известным потом в среде всех верующих нерукотворенное изображение Божественного лика, и являются открытые изображения Господа Вседержителя. Богатая мысль, глубокое чувство находит себе лучшее выражение в искусстве. Сюда же, в места своего убежища и молитвы, христиане приносят останки святых мучеников, их цепи и орудия страдания. При сих дорогих памятниках крепкой веры христиане находили себе утешение, в них черпали силу и мужество для тяжелого векового подвига. Наступает благословенное время императора Константина Великого: прекращаются гонения на христиан, христиане получают полную свободу своего исповедания. Вышли они из своих подземных убежищ и оттуда изнесли не только крепость своей веры, но также дорогие останки святых, памятники веры и подвига, христианское искусство. Вместо убогих подземных пещер являются теперь величественные Божии храмы. Христианское искусство нашло для себя полное применение в этих храмах – и заблистали они священными изображениями, чудными ликами Господа, Богоматери и угодников Божиих, произведенными искусством мозаики и живописи. И это воистину послужило для научения, назидания и утешения молящихся и всех верующих. «Иконного живописания изображение, яко повествованию евангельские проповеди согласующее, служило им ко уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова» (Догмат VII Вселенского Собора). Жаркая молитва пред святыми иконами вызвала многочисленные случаи Божественной помощи, и явились чудотворные иконы, как, например, многочтимый образ Богоматери Одигитрии во Влахернском храме в Царьграде. В течение ряда последующих четырех веков широко распространилось дело благочестия и благолепия церковного во славу Божию и во спасение верующих.

И вот после всего у нечестивых правителей, именуемых иконоборцами, явилось намерение отнять у Церкви ее духовно-вещественную красоту! Не проразумевая истинной силы и полноты христианской жизни (ср. 2Кор.3:14), они церковное поклонение Богу в Духе и истине хотели одухотворить по духу своего ложного разумения. Признавая идолопоклонством всякое внешнее пособие в деле веры и благочестия, они ополчились против святых икон, против мощей угодников Божиих, против иноческой жизни. Время иконоборцев было разрушительной грозой, которую впоследствии напомнили только изуверства нечестивых агарян, почитателей Магомета: святые иконы были истребляемы топорами и в огне; у чудных мозаических стенных изображений выкалывали глаза и затем разрушали, святые мощи бросали в море, монашествующих мужей и жен подвергали разным оскорблениям и истязаниям. Истребляя внешнее благочестие, разрушали внутреннее. И это продолжалось почти полтора столетия!

В защиту попираемой истины выступили не только доблестные пастыри, но и весь православный народ. Незабвенны мужественные ревнители Православия святые: Герман, Тарасий, Никифор, Мефодий – патриархи Цареградские; Григорий, папа Римский, помогавший своими посланиями; преподобный Иоанн Дамаскин – сначала знаменитый вельможа, а потом строгий подвижник и богопросвещенный творец церковных песнопений; преподобные братья – Феодор, игумен Студитский, и Иосиф, архиепископ Солунский, – ревностные борцы и мужественные страдальцы; преподобные братья-сирийцы – Феодор и Феофан Начертанные, на лицах которых иконоборцы начертали кровавые письмена их исповедания; преподобный Иларион Новый – неустрашимый исповедник Далматский; преподобная Феодосия – замученная иконоборцами; святые царицы Ирина и Феодора и многие другие – своей непрестанной молитвой, мужественным словом, бесстрашным исповеданием, страданиями и собственной кровью они отстояли достоинство святых икон, истину благочестия. При царице Ирине VII Вселенский Собор ясно определил догмат истинного иконопочитания, а при царице Феодоре последовало полное умиротворение Церкви от смут иконоборства и других ересей, почему и установлено Торжество Православия.

Так, путем разрушения и насилий иконоборцы стремились наложить на христианское вероучение и жизнь оковы собственного узкого разумения вопреки указаниям всей библейской и христианской древности, вопреки природе, вопреки ясной воле Божией. И доблестные поборники вселенской истины в этой борьбе употребили величайшие нравственные усилия и пролили свою кровь – не за торжество внешности и мертвого вещества, как то полагают иконоборцы древних и новых времен, но за истинность, за широту христианского разумения веры, за глубину и полноту проявлений христианской жизни, за торжество Духа и благодатной силы, действующих во внешнем обряде. Вот в чем смысл векового подвига поборников Православия – здесь значение и нашего церковного торжества. Вместе со всей Церковью совершая ныне Торжество Православия, мы, благочестивые слушатели, наилучше почтим деятелей его, если неуклонно пребудем верны завету их, который на VII Вселенском Соборе выражен так:

«Храним не нововводно все писанием или без писания установленные для нас церковные предания, от них же едино есть иконного живописания изображение, яко повествованию Евангельские проповеди согласующее, и служащее нам ко уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова, и к подобной пользе... Подобно изображению Честного и Животворящего Креста устрояем честные и святые иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и непорочной Владычицы нашей Святой Богородицы, также и честных Ангелов, и всех святых, и преподобных. Елико бо часто через изображение на иконах видимы бывают, потолику взирающии на оные подвизаемы бывают воспоминати и любити первообразных им, и чествовати их лобызанием и почитательным поклонением, не истинным, по вере нашей, Богопоклонением, еже подобает единому Божескому естеству, но почитанием по тому образу, якоже изображению Честного и Животворящего Креста и святому Евангелию и прочим святыням, фимиамом и поставлением свечей честь воздается, яковый и у древних благочестивый обычай был. Ибо честь, воздаваемая образу, преходит к первообразному, и покланявшийся иконе покланяется существу изображенного на ней» (Догмат VII Вселенского Собора).

Еще к вам слово, братия и сестры. Поклоняясь одному из поборников иконопочитания, преподобному Илариону Новому, помянем в своей молитве и соименного ему архипастыря нашего, годовщина рождения которого падает на нынешний день. А в имеющем быть сейчас обычном сборе 71 на дело Православия среди не ведающих истинного Бога язычников своей посильной жертвой поддержим дорогое для нас и всей Церкви дело. Так исполним долг веры и любви.

69 Рус.: Начертывая образ с Тобою сходный, как надлежит, его целуем, возвышаясь к Твоей любви, и черпаем благодать исцелений из него, следуя апостольским Божественным преданиям.

70 Плиний Младший. Письмо императору Траяну, книга X, 96: «Считаю своим священным долгом обратиться к тебе, государь, за разъяснением тех вопросов, которые возбуждают во мне недоумение. Я никогда не бывал при процессах против христиан. Поэтому я не знаю, о чем их обыкновенно допрашивают и за что, и в какой мере наказывают. Я находился в немалом затруднении, признавать ли различие их по возрасту или совсем не следует различать несовершеннолетних от более крепких, давать ли прощение за раскаяние, или тому, кто когда-либо был христианином, отречение от христианства не приносит никакой пользы, казнить ли их за самое имя (nomen ipsum) при отсутствии других преступлений или за преступления (flagitia), стоящие в связи с именем. Между тем с теми, на которых мне доносили как на христиан, я поступал следующим образом. Я допрашивал их, христиане ли они, и когда они сознавались, то я спрашивал их о том же второй и третий раз, пригрозив казнью. Тех, которые упорствовали, я приказывал отвести (видимо, на смертную казнь, ducijussi). Я не сомневался, что, каково бы то ни было то, в чем они сознавались, их упорство и нераскаянность, конечно, заслуживают кары. Но кроме казненных были другие такие же безумцы. Но так как это были римские граждане, то я предназначал их к отсылке в столицу. Но раз затронутое дело пошло дальше; встречались новые осложнения. В поданном мне безымянном доносе значилось в списке христиан много таких лиц, которые заявили, что они не христиане и даже никогда не были христианами. Когда они вслед за мною произнесли воззвание богам и воздали поклонение твоему изображению, которое я велел принести вместе со статуями богов, и прокляли Христа (действительных христиан, говорят, нельзя принудить ни к тому, ни к другому, ни к третьему), то я счел возможным отпустить их. Другие, значившиеся в списке, сознались, что были некогда христианами, но вышли из их общества – одни три года тому назад, другие несколько раньше, а некоторые даже двадцать лет назад. Все они почтили твое изображение и статуи богов и Христа прокляли. Вся их вина, по их словам, состояла в том, что в известные дни, рано утром, они сходились вместе и пели песнь Христу как Богу, что во имя религии (sacramento) они обязывались не на преступление какое-нибудь, но к тому, чтобы не красть, не грабить, не прелюбодействовать, честно держать свое слово и возвращать вверенные залоги, что после этого они расходились и затем собирались снова для вкушения пищи, впрочем обыкновенной и невинной. Да и это они перестали делать после того, как я по твоему велению запретил гетерии. Тем не менее счел я необходимым двух рабынь, которые назывались ministrae (очевидно, греческое аі diakonoi – диакониссы), подвергнуть пытке, чтобы разузнать, что здесь справедливого. Но я ничего другого не нашел здесь, кроме суеверия грубого и безмерного. Поэтому, отложив дальнейшее разбирательство, я обращаюсь к тебе за советом».

71 Ежегодно в Первую Неделю Великого поста, Торжества Православия, по благословению Святейшего Синода в храмах Российской империи производился сбор средств на Православное миссионерское общество.