Священная история Нового Завета

Посещение Божией Матерью праведной Елизаветы. Отныне будут ублажать Меня все роды (Лк.1:48). Слова эти сбываются: все истинные христиане особенно усердно чествуют Матерь Божию.

Сретение Господне. Сорокадневного Младенца Иисуса принесли во храм (Лк.2:22). Посему у нас новорожденных младенцев приносят в Божий храм.

Святой Иоанн Предтеча. Он питался акридами и диким медом (Мф.3:4); у этого подвижника всегда была постная пища.

Крещение Господне. В Ветхом Завете на горе Хориве (Синае) люди не удостоились видеть Господа, а только слышали Божий глас (Втор.4:12‒16); в Новом Завете, особенно при крещении Господа в реке Иордане, люди не только глас с неба слышали, но и видели Господа, то есть здесь было истинное и полное Богоявление (Лк.3:21‒22; Ин.1:14‒18). Потому в Ветхом Завете не было изображений Господа, а только святых ангелов; в Новом Завете мы имеем изображения не только ангелов и святых человеков, но и Самого Господа.

Пост и искушение Господа Иисуса Христа в пустыне. После Своего крещения Господь Иисус Христос постился в пустыне сорок дней и сорок ночей (Мф.4:2). Если пост телесный нужен был для безгрешного Христа, то тем более он нужен для обыкновенных людей. Приступил ко Христу диавол. Диавол, когда искушал Господа Иисуса, то в доказательство приводил слова Священного Писания (Мф.4:1‒11). Так иногда слово Божие употребляется для злых целей. Посему-то не всякого человека слушать нужно, который будто говорит от Писания, нужно слушать только людей, на сие поставленных.

Первое чудо. Господь Спаситель благословляет невинные радости и удовольствия, ибо Ему угодно, чтобы мы вели жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте (Ин.2:1‒11; Деян.2:46‒47).

Изгнание торгующих из храма. У нас во святом храме, когда берут свечи, то никакой торговли не бывает: человек жертвует деньги, староста дает свечку, которую зажигают во славу Божию. Не то было в храме Иерусалимском: великое безобразие происходило, когда там находился скот и шел шумный торг, храм делали домом торговли и вертепом разбойников. Господь изгнал скот и торговцев (Ин.2:13‒17; Мф.21:12) и тем заповедал нам оказывать подобающую честь дому молитвы, или дому Божию (Мк.11:16‒17), в котором Он являет Свое присутствие (Деян.22:17‒18).

Избрание апостолов. В число апостолов избран был Иуда Искариотский. Предательство Иуды наперед знал всеведущий Господь (Лк.6:13‒11), однако вместе с другими апостолами послал его на проповедь (Мф.10:1‒6). Что удивительного, если между теми, кого избирают для пастырского служения не ведающие будущего люди, бывают недобрые и злые? Как действительным было апостольское служение посланного Господом Иуды, так действительно служение тех недостойных пастырей, которые подобно Иуде законно поставлены и которых приходится терпеть людям. Разумеется, все недостойные делатели, подобно Иуде, отдадут за себя ответ Господу.

Заповеди блаженства. Блаженны люди, гонимые, только тогда, когда их преследуют лжуще Мене ради, то есть действительно ради Христа (Мф.5:11). Так гнали православных христиан в древности, когда царями были язычники неверные; так иконоборцы преследовали православных христиан за почитание святых икон; так теперь гонят за Христа в странах нехристианских, например в Турции и в Китае; так везде бывает с людьми благочестивыми и правдивыми, когда над ними смеются и надругаются. Однако этого не должны применять к себе люди злые и отступники от Церкви, когда их наказывают за сделанную ими смуту и зло; так, например, по справедливости гонимы были и пострадали Февда и Иуда Галилеянин (Деян.5:34‒40).

Исцеление кровоточивой. Больная женщина по вере исцелилась от своей болезни чрез прикосновение к одежде Спасителя (Мф.9:20‒22); другие потом исцелялись от болезней по вере чрез прикосновение к головным платкам святого апостола Павла (Деян.19:11‒12) и под тенью святого апостола Петра (Деян.5:14‒16). Так Господь оказывает верующим людям Свою милость через вещи святых и через их изображения. Поэтому нам дороги вещи и изображения святых, именуемые чудотворными, и мы воздаем им особую честь.

Воскрешение дочери Иаира. Душа дочери Иаира, как и душа воскрешенного пророком Илией отрока, после смерти находилась отдельно от тела, а при воскрешении опять соединилась с телом (Лк.8:55). В этом ясно показано нам бессмертие человеческой души.

Исцеление дочери Хананеянки. По вере матери Божественная благодать преподана была несчастной бесноватой дочери (Мф.15:28). Так, по вере одних Божественная благодать преподается другим (например, еще при исцелении спущенного через кровлю дома расслабленного (Мк. 2:3‒5).

Исцеление бесноватого отрока. Тотчас после Своего славного преображения Господь Иисус исцелил бесноватого отрока, которого не могли исцелить апостолы. Когда апостолы спросили Господа о причинах своего бессилия, то Он так объяснил им: по неверию вашему... сей же род (то есть бесы) изгоняется только молитвою и постом (Мф.17:19‒21). В сем случае Спаситель показал великое значение и силу поста при молитве. Потому посты установлены в Православной Церкви.

Притча о богатом и Лазаре. Нужно каяться во грехах при жизни, а после смерти уже поздно (Лк.16:25‒26). Однако Господь подает облегчение и утешение умершим по молитвам о них Святой Церкви; так, молился об умерших предках пророк Варух (Вар. 3:1‒6), молился об убитых воинах Иуда Маккавей (2Мак.12:41‒45), ходатайствовали об умершей Тавифе ученики апостола Петра (Деян.9:36‒40).

Притча о мытаре и фарисее. Смиренный мытарь при своей молитве служил Господу своей душой, устами и руками, и Господь принял его молитву (Лк.18:13‒14). Господь принимает благоговейное служение человека в молитве, когда оно совершается от всей духовной и телесной природы человека.

Благословение детей. Дети были особенно близки к любви Господней: Он обнимал и благословлял их (Мк.9:15‒16). Дети нуждаются в освящающей благодати Божией и способны воспринимать ее. Потому-то у нас маленьких деток крестят, приносят во святой храм, причащают их Крови и Тела Господних.

Вход Господень в Иерусалим. Даже грудные дети прославляли Господа во храме, а иудейские книжники и фарисеи негодовали на них за это и хотели воспретить им (Мф.21:15‒16). Подобны этим книжникам и фарисеям те люди, которые всячески отделяют детей от Господа: не хотят крестить их, не приносят во святой храм и не причащают их Святых Таин.

Тайная Вечеря. На Тайной Вечери Господь установил Таинство святого Причащения (Мф.26:20‒28; Лк.22:19‒20). Как Господь установил, как апостолы показали это на деле везде по церквам (1Кор.11:23‒34), как потом после апостолов записано это было святыми мужами (святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст), так оно и совершается у нас.

Гефсиманская молитва. В саду Гефсиманском Господь Иисус молился Своим духом и телом (Лк.22:41‒44). Молитва одним духом великая молитва, но не полная: необходимо участие тела в молитве (1Кор.6:20; Рим.12:1). Посему у нас предлагаются верующим благочестивые телесные упражнения при молитве, каковы поклоны и посты; посему-то необходимы и богослужебные обряды.

Суд над Господом Иисусом Христом. На суде у иудейских первосвященников спросили Господа под клятвою, и Он дал ответ (Мф.26:63‒64). Клятва на суде и вообще присяга нужна, ее Сам Господь допустил. Кроме того, ни первосвященников, ни правителей Господь не обличал за самое производство ими суда и за совершаемые казни, а требовал от них только справедливости: так было, когда слуга Каиафы ударил Спасителя по щеке (Ин.18:22‒23), и когда Пилат производил Иисусу допрос (Ин.19:10‒11). Этим Господь признал законный суд и законные наказания.

Распятие Господа Иисуса Христа. По обетованию Господню, душа благоразумного разбойника тотчас по разлучении от тела является причастницей райской блаженной жизни (Лк.23:43). Душа по разлучении от тела, по определению Божию, получает блаженство или мучение. Вспомнить притчу о богатом и Лазаре.

Воскресение Христово. Восстание Христа из гроба и победа Его над смертью имеет столь великое значение для христиан, что если бы Христос не восстал, то была бы тщетна наша вера и тщетна надежда относительно собственного нашего воскресения; но Христос воскрес, и мы все воскреснем (1Кор.15:14‒23). Мы, вследствие духовного обновления во Христе, именуемся новою тварью (2Кор.5:17). День нового творения более важен для христиан, чем день ветхого творения. Потому первый день по субботе, или первый день недели (или день воскресный), стал у христиан днем молитвенных собраний, совершения Таинства святого Причащения и благотворительности (Ин.20:19; Деян.20:7; 1Кор.16:1‒3); иначе сказать, этот день стал днем праздничным. Так воскресный день у христиан заменил собой ветхозаветную субботу.

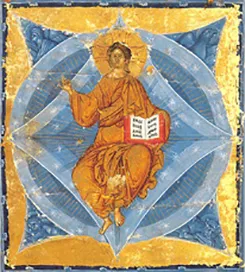

Вознесение Господне. Пред Своим вознесением на Небо Господь явился одиннадцати ученикам и сказал: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам (Мф.28:19‒20). Как во время земной жизни, так и после воскресения до вознесения Своего на Небо Господь поучал учеников и всех верующих изустно. Господь Сам не написал нам ничего, ни одной книги. Посему большинство апостолов, и притом о важнейших предметах веры, также поучали людей изустно и самым делом, а книг не писали; например, святые апостолы из числа двенадцати – Андрей, Иаков Зеведеев, Филипп, Варфоломей, Фома, Иаков Алфеев, Фаддей, Симон Кананит, а также почти все семьдесят учеников ничего нам не написали. На святых иконах изображают Господа Христа со святым Евангелием в руках так же символически, как символически изображают Его с царским скипетром и державой. Символ, или внешний знак, наглядно выражает собой то, что он означает. Святое Евангелие в руках Спасителя означает то, что в Евангелии этом изложено именно то святое учение, которое было преподано Спасителем.

Из истории Церкви

Проповедь святых апостолов. Просвещенные Духом Божиим, апостолы стали сами проповедовать и устраивать Церкви. Хотя апостолы проповедовали исключительно изустно, но восемь из них оставили нам свои писания: именно, одни написали нам о делах и учении Спасителя в Евангелиях, а другие собственные наставления христианам записали в Посланиях. Однако эти апостолы-писатели сами говорят, что не все они записали о Христе (Ин.20:30; 21:25), не все записали из собственных наставлений (2Ин.1:2; 3Ин.1:13‒14); многое необходимое они передали христианам изустно (2Тим.2:2) и самым делом (1Кор.11:20‒34). Написанные апостолами книги и изустные их наставления взаимно восполняют собой одно другое и одинаково необходимы для нас (2Тим.3:14‒15; 2Фес.2:15). Все то, что апостолы написали, составляет собой Священное Писание Нового Завета; а то, чему они научили христиан изустно и самым делом, есть Священное Предание. Кроме новозаветных апостольских писаний имеются книги, написанные ветхозаветными пророками, и они составляют собой Священное Писание Ветхого Завета. Таким образом, Священное Писание сохраняется в книгах, а Священное Предание содержится в обычаях и установлениях церковных; то и другое вместе в течение многих веков и доныне сберегла нам Вселенская Православная Церковь Христова. Для истинного христианина одинаково дорого и необходимо все Священное Писание Ветхого и Нового Завета и все Священное Предание. Так Священное Писание вместе со Священным Преданием является для нас источником учения веры и благочестия.

Установление Церкви. Основав Свою Церковь (Мф.16:18; 18:17‒18), Господь Иисус Христос поставил для нее апостолов, дабы они проповедовали Его учение и совершали богослужение (Ин.20:21‒23). Исполненные Духа Святого апостолы на место себя везде по городам рукополагали епископов, пресвитеров и диаконов (Флп.1:1‒2; Деян.6:6; 14:23). Поставленные апостолами епископы опять от себя рукополагали пресвитеров и епископов (Тит.1:5‒7) и так далее. Так дар священства, принятый от апостолов чрез святое рукоположение (1Тим.4:14), сохраняется в Православной Церкви Христовой до настоящего времени. Там нет истинной Церкви Христовой, где нет священства с истинно апостольским непрерывным рукоположением.

Успение Божией Матери. Молится о нас Божия Матерь, молятся и святые праведники; пример – пророк Иеремия и первосвященник Ония (2Мак.15:12‒14). Господь милует грешников иногда только вследствие молитв святых о них, как это было, например, по молитвам праведных Авраама (Быт. 20:7) и Иова (Иов. 42:7‒8). Посему и сказано, что наша молитва особенно сильна тогда, когда помогает ей молитва праведного (Иак.5:16‒18).

Обретение святого Креста Господня. До страданий Спасителя крест был орудием и знамением страданий; после же, когда на Кресте для нашего спасения пострадал Сам Господь Христос, Крест стал орудием и знамением нашего спасения. Это освятило Крест, и потому он дорог истинному христианину. В слове Божием о святом Кресте говорится: слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия (1Кор.1:18). Святым Крестом апостолы хвалятся (Гал.6:14); он называется блаженным древом правды (Прем.14:7; 1Пет.2:24); злые люди и отступники называются врагами Креста Христова (Флп.3:17‒19). Из уважения и любви ко Христу распятому и Его святому Кресту, для исповедания Христа внешним образом пред людьми (Мф.10:32) мы сами крестимся и крестим любезные для нас предметы. Сложение перстов для крестного знамения содействует нам к памятованию христианского учения (Притч.7:1‒3).

Просвещение славян. Среди славянских народов, родственных нашему русскому народу, христианство распространилось в девятом столетии от Рождества Христова прежде всего между моравами и болгарами, которые говорили языком совершенно подобным языку наших предков, русских людей (наш язык в течение веков изменялся). Святые братья Кирилл и Мефодий для моравов и болгар составили славянскую грамоту и перевели на славянский язык Священное Писание и богослужение. От них в десятом столетии при нашем святом князе Владимире церковнославянские книги переданы были к нам в Россию. Церковнославянский язык есть, таким образом, язык наших предков, родной нам, и потому мы в нем почти все понимаем. Не так у других народов неправославных: например, католики польские, немецкие и иные в своих храмах слушают богослужение на совершенно непонятном для них языке, латинском. Это есть уже язык незнакомый и чуждый. Посему мы дорожим своими церковнославянскими книгами.