Пророк Елисей и святитель Мефодий, патриарх Константинопольский. Православная энциклопедия

МЕФОДИЙ I

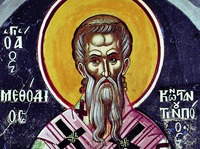

Свт. Мефодий, патриарх К-польский. Роспись ц. Богородицы Перивлепты в Охриде, Македония. 1294/95 г.

(ок. 790, Сиракузы, Сицилия - 14.06.847, К-поль), свт. (пам. 14 июня), патриарх К-польский (4 марта 843 - 14 июня 847).

Источники

Житие М. (BHG, 1278) сохранилось во мн. рукописях, древнейшая из к-рых, Vaticanus gr. 1667, происходит из Студийского монастыря в К-поле и принадлежит к комплекту Четьих-Миней 1-й четв. X в. Текст представляет собой тенденциозную студийскую переработку более раннего Жития, написанного Григорием Асвестой, ближайшим сподвижником М. и свт. Фотия I. О существовании этого сочинения есть свидетельства в текстах Никиты Хониата (PG. 140. Col. 281-282), а также пометы в рукописях. Патриарх Фотий составил канон в честь М. Сведения о нем содержатся у визант. хронистов X в. (Симеон Магистр, Продолжатель Феофана и Генесий) и в ряде Житий (Давида, Симеона и Георгия, BHG, 494; Михаила Синкелла, BHG, 1296; Иоанникия, BHG, 935 и 936, и др.). Очень важную биографическую информацию предоставляют также произведения самого М., особенно Житие Евфимия Сардского (BHG, 2145).

Биография

Свт. Мефодий в заточении. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 70-е гг. XVI в. (РНБ. F.IV.151. Л. 904 об.)

М. род. в богатой и знатной семье; его мирское имя неизвестно. Отец М. Иоанн, возможно, занимался морской торговлей (Laus Nicolai. 169-171). По словам М., в 787 г. его мать еще не была замужем. Ок. 803-804 гг. он познакомился со сщмч. Евфимием Сардским, к-рый находился тогда в ссылке на о-ве Пантеллерия или же по дороге туда проезжал через Сиракузы. После 806 г. М. отправился в К-поль, намереваясь поступить на гос. службу. Однако встреча с неким подвижником заставила его изменить решение и избрать монашеское поприще. Он принял постриг в тесно связанном с Патриархией мон-ре Хинолакк (букв. «Гусиный ров») на Олимпе Вифинском. Не позднее 813 г. (скорее всего в 811) он вернулся в столицу и стал архидиаконом св. патриарха Никифора I. В это же время он стал игуменом (Theod. Stud. Ep. 274, 3-4), по-видимому, к-польского монастыря Хинолакк или Элегмон. После насильственного низложения патриарха 13 мар. 815 г. имп. Львом V (813-820), возобновившим иконоборчество, М. нек-рое время пребывал в своем мон-ре, а весной или летом 817 г. отправился в Рим. Никифор поручил М. (очевидно, как уроженцу Запада) и еп. Иоанну Монемвасийскому важную миссию: убедить Римского папу Пасхалия I не признавать утвердившуюся в Вост. империи иконоборческую иерархию, к-рую патриарх объявил низложенной независимо от рукоположения. С этой задачей М. справился блестяще. В Риме он жил «у св. Петра», т. е. в одном из многочисленных мон-рей, примыкавших к кафедральной Ватиканской базилике (Usener. Acta S. Marinae. 48), и занимался перепиской рукописей. Там же он был рукоположен во пресвитера (Афиногенов. 1997. С. 86). По этому поводу М. обратился к прп. Феодору Студиту с тем, чтобы избежать в будущем сомнений в каноничности своего сана. Феодор признал правомерность хиротоний, осуществленных за пределами Византии, в то время, пока в К-поле господствует ересь (Theod. Stud. Ep. 549, 15-23). Зимой 821 г. до Рима дошла весть об убийстве имп. Льва V (25 дек. 820) и М. отправился обратно в К-поль, увозя с собой послание папы Пасхалия, в к-ром тот требовал восстановить иконопочитание и вернуть патриарший престол Никифору. Между тем за 8 месяцев до гибели имп. Льва в Византии получило распространение пророчество, подписанное именем М. и предсказывавшее смерть императора. Возможно, наряду с деятельностью М. в Риме, объективно направленной против правительства, это стало одной из причин, по которым новый имп. Михаил II Травл (820-829) рассматривал его как гос. преступника. В К-поле М. подвергли бичеванию. В Житии Давида, Симеона и Георгия упоминается, что М. было нанесено 700 ударов, что, несомненно, является преувеличением (ActaSS Davidis, Symeonis et Georgii. 1899. 237, 10). После этого М. провел нек-рое время в тюрьме Преторий. Сведения в источниках о дальнейших перипетиях судьбы М. крайне запутаны. Если опираться только на его слова (Gouillard. La vie d'Euthyme de Sardes. 1987. Cap. 13), к тому времени, когда в апр.-мае 829 г. появилось анонимное пророчество о смерти Михаила II, М. уже давно находился в заточении, вероятно, на о-ве Антигони (Принцевы о-ва). Обвинение в том, что М. был автором пророчества, привело к новому бичеванию и резкому ухудшению условий содержания. М. перевели на о-в Св. Андрея у мыса Акрит в Мраморном м. и заключили в подземное помещение без окон вместе с 2 заговорщиками. Еду им подавали через единственное узкое отверстие. Когда один из узников умер, его тело так и осталось непогребенным в той же келье. Пребывание в темнице серьезно сказалось на здоровье М.: у него выпали все волосы и атрофировались лицевые мышцы, так что ему впосл. приходилось подвязывать челюсть платком (так его изображали и на иконах). Вместе с тем в Житии М. говорится о том, что он на какое-то время вышел на свободу еще при имп. Михаиле. В любом случае между 832 и 841 (скорее ближе к последней дате) имп. Феофил (829-842) выпустил М. из заточения на острове и поселил под надзором в Большом дворце в К-поле. Считая необходимым постоянно контролировать М. как общепризнанного лидера сопротивления иконоборчеству, император даже брал его с собой в военные походы. М. также будто бы отвечал на некие вопросы императора, к-рые не мог разрешить учитель Феофила патриарх Иоанн VII Грамматик. В той же полулегендарной традиции отмечено, что М. удалось вернуть к иконопочитанию многих приближенных императора.

Патриаршество

После смерти имп. Феофила 20 янв. 842 г. М. получил полную свободу. Однако еще в течение года между возглавляемой им правосл. оппозицией и правительством имп. Феодоры шли переговоры о том, как можно восстановить иконопочитание, одновременно избежав признания покойного Феофила еретиком, что подорвало бы легитимность династии. В результате была выработана сложная процедура, долженствующая убедить визант. общество в том, что император покаялся на смертном одре. В легенде говорилось о сновидениях, в к-рых императрица видела покойного мужа получающим прощение, приводились свидетельские показания о последних минутах жизни Феофила, о возложении на престол Св. Софии запечатанной грамоты с именами императоров-еретиков. Когда грамоту наутро распечатали, имени Феофила там не оказалось. 4 марта 843 г. состоялся Собор, на к-ром Иоанн Грамматик был смещен, а М. возведен в патриархи. В первое воскресенье Великого поста 11 марта 843 г., после торжественной процессии, была отслужена литургия, на которой Феофила поминали среди правосл. императоров.

Великая чистка

Имп. Феодоре и регенту Феоктисту пришлось пойти на значительные уступки М. и его сподвижникам. Самой главной было согласие на проведение в жизнь решений, инициированных патриархом Никифором и утвержденных в 821 (814?) г. собранием православных исповедников (в т. ч. прп. Феодора Студита). Согласно этим установкам, всякий епископ, священник или диакон, вступивший в евхаристическое общение с иконоборцами, лишался сана окончательно и бесповоротно как клятвопреступник (имелось в виду нарушение присяги, приносимой при рукоположении после VII Вселенского Собора). Иконоборческие рукоположения признавались недействительными безусловно. В результате в 843 г. М. пришлось извергнуть из сана более 20 тыс. чел. (Vita Methodii // PG. 100. Col. 1260D - 1261A). Столь резкая мера вызвала вопросы, в частности, у патриарха Сергия I Иерусалимского. Отвечая ему, в 846 г. М. утверждал, что за прошедшие 3 года никто из низложенных не изъявил искреннего покаяния. Последним масштабным мероприятием М. было торжественное перенесение мощей патриарха Никифора с о-ва Св. Феодора в К-поль, состоявшееся 13 марта 847 г. и оформленное как символическое возвращение покойного патриарха на кафедру, с к-рой тот был незаконно изгнан светской властью.

Столкновение со студитами

После восстановления Православия вновь начались распри между 2 фракциями в визант. Церкви - той, к-рую возглавляли патриархи Тарасий, Никифор и теперь М., и студитской монашеской «федерацией». Не ранее 1-й пол. 844 г. М. предал анафеме сочинения против святителей Тарасия и Никифора, написанные прп. Феодором Студитом во время михианской схизмы, и приказал предавать их сожжению. Будучи информирован своим осведомителем в Студийском мон-ре, что эти сочинения хранятся в б-ке обители, М. прямо потребовал от студитов анафематствовать и уничтожить их. Те, хотя и никак не использовали и не распространяли упомянутые произведения, не подчинились требованию патриарха, поскольку благоговение перед учителем не позволяло им предавать проклятию или уничтожать что-либо, вышедшее из-под его пера. Против М. выступили также нек-рые епископы и влиятельные придворные. Версия студийской стороны конфликта, отраженная в сохранившемся Житии М., заключалась в том, что М. якобы в некоторых случаях рукополагал в архиереи недостойных кандидатов, против чего студиты протестовали. Воспользовавшись помощью императрицы, М. лишил своих противников сана, монахам Студийского мон-ря, а также мон-рей Саккудион и Ката-Савва запретил выходить из обителей. Мощную поддержку М. оказывал прп. Иоанникий Великий, однако он умер 3 нояб. 846 г. До конца патриаршества М. кризис так и не был урегулирован, следующий патриарх свт. Игнатий просто отменил прещения, наложенные М. По-видимому, именно с этими событиями было связано выдвинутое против М. обвинение в прелюбодеянии. Жертвой преступления выставили мать Митрофана (впосл. епископ Смирнский) и одного из лидеров игнатиан, расследование вели тесно связанный со студитами протомагистр Мануил и фактический правитель империи Феоктист. М. рассказал о том, как, будучи в Риме, был одолеваем блудной бранью, но после горячей молитвы ему явился во сне ап. Петр и, прикоснувшись к его чреслам, иссушил их. Свои слова М. подтвердил наглядной демонстрацией, после чего был оправдан. Основным содержанием конфликта стало стремление М. всемерно утвердить авторитет патриаршей власти в Церкви. Следуя Ареопагитскому корпусу, М. утверждал, что «преемники апостолов, то есть патриархи», относятся к прочим епископам так же, как те - к простым иереям. Окончательно достичь своих целей М. не удалось, но в Синодике в Неделю Православия появилась формула: «Все написанное и сказанное против св. патриархов Тарасия и Никифора - анафема» (Syn. Orth. P. 53, 114-116).

М. как писатель и переписчик

М. работал в жанрах агиографии, церковной поэзии, изучал каноническое право и догматическое богословие.

Агиография

М. написаны 2 текста, посвященные свт. Николаю Мирликийскому, к-рый особо почитался в семье М.: Похвала (BHG 1347-1364m) и Житие к Феодору (BHG 1352y), причем Житие является сокращенным переложением Похвалы. В 880 г. Житие было переведено еп. Иоанном Неапольским на латынь и положило начало почитанию свт. Николая в Зап. Европе (Anrich. 1917. Bd. 2. S. 84, 178-179). В рукописном предании часто воспроизводился не весь текст Похвалы, а описание чудес из нее, что привело к возникновению множества вариантов этого текста. Патрону родного города М. Сиракуз, вмц. Агафии, посвящено др. Похвальное слово BHG, 38, вероятно, составленное в Риме в 815-820 гг. В это же время в рим. храме св. Цецилии появилась мозаика, изображающая вмц. Агафию. Также в Риме М. написал Похвальное слово сщмч. Дионисию Ареопагиту (BHG, 554d), к-рое в 875 г. перевел на лат. яз. Анастасий Библиотекарь. В период правления Михаила II (820-829) было создано Житие прп. Феофана Исповедника (BHG, 1787z), в к-ром уже в полной мере проявились характерные черты стилистической манеры М.: усложненный синтаксис, риторичность, любовь к перифрастическим выражениям, внимание к ритмическому строю речи (некоторые фрагменты Жития написаны ритмизованной прозой). Это произведение М. писал, находясь в заключении. В правление имп. Феофила М. создал в тюрьме Житие сщмч. Евфимия Сардского (BHG, 2145). В тексте приводится точная дата его завершения - 3 февр. 832 г., через 40 дней после смерти Евфимия (26 дек. 831). М. был очевидцем допросов и бичевания святого, ухаживал за ним. Житие содержит много автобиографических деталей, а также обличения иконоборцев, в т. ч. правившего императора. М. также писал схолии к более древним агиографическим памятникам, напр., к Мученичеству св. Марины (BHG, 1167m), отличающиеся обилием аллегорий в рассказе, и к Мученичеству святых Космы и Дамиана (BHG, 377a).

Литургическая поэзия

М. был плодовитым гимнографом. Его перу принадлежат каноны прп. Иоанникию Великому, мц. Лукии, прор. Даниилу, молебный Пресв. Богородице, на Торжество Православия (изданные); каноны покаянный, исп. Феофану Начертанному, мч. Фалалею, молебный Христу, молебный «Честнейшую херувим» (неизданные). Каноны исп. Феофану и прп. Иоаникию посвящены ближайшим соратникам М., тема канона на Торжество Православия - событие, в котором М. играл главную роль. Ж.-Б. Питра также приписывает М. каноны свт. Николаю (AHG. Vol. 4. P. 52-75) и свт. Василию Великому (не изд., см.: Pitra. Juris ecclesiastici. Vol. 2. P. 354). М. принадлежат отдельные тропари и стихиры: 2 богородичных, написанных двенадцатисложником, самогласен 42 мученикам Аморийским, св. Константину и Елене, а также в честь Преображения. Сохранились также написанные 12-сложным стихом (визант. ямбом) эпиграммы Честному Кресту и иконе Христа на к-польских дворцовых воротах Халки. Икона Христа Халкита была своего рода символом борьбы за почитание икон. В 726 г. ее приказал убрать имп. Лев III, имп. Ирина восстановила образ после VII Вселенского Собора, а имп. Лев V опять снял его в 814 г. В 843 г. икона была вновь помещена на прежнее место. Для 2 стихотворных загадок, дошедших в кодексе Lauren. Plut. V X. Fol. 214, авторство М. сомнительно. Особое место занимает чинопоследование «О различных лицах разного возраста, возвращающихся в православную и истинную веру». Этот литургический текст содержит молитвы, составленные самим М., но к-рый близок к каноническому и содержит постановления о том, как принимать в Церковь тех, кто, находясь в плену, были вынуждены принять ислам. Чинопоследование создано, вероятно, после сент. 845 г. Совр. ученые приписывают М. и неизданное сочинение «Против мелхиседекиан, феодотиан и афинган» (старейшая рукопись Paris. Coislin. 213, 1027 г.), поскольку оно тесно по теме примыкает к предыдущему сочинению. В нем описана процедура принятия в Православие еретиков, обратившихся к Христу.

Догматические и гомилетические труды

«Слово о святых иконах», основным источником к-рого послужило сочинение VIII в., приписанное прп. Иоанну Дамаскину и известное под заглавием «Против Константина Каваллина». Оно было написано, видимо, между 821 и 841 гг.; содержит исповедание веры и полемику с иконоборчеством в достаточно традиц. манере. Бог прост, несложен и не может быть описан, но воспринятая Христом плоть может изображаться, причем Божество, хотя и не изображается, но пребывает неотделимым от плоти. М. приводит сравнение с образом Божиим в человеке, недоступным взору, но умопостигаемым. Иконы не идолы, потому изображают не языческих богов, а Христа, Богородицу и святых. Имеется обличение членов Иерийского Собора 754 г., к-рое вполне можно отнести и к участникам собора 815 г. Сщмч. Мефодию Патарскому приписана и среди его сочинений издана пространная гомилия Слово на Сретение, в к-рой разбираются мессианские пророчества, роль Симеона Богоприимца, и развивается богословское учение о Богоматери. Известно приписанное также Мефодию Патарскому Слово на Распятие.

Канонические сочинения и патриаршие акты

Именно М. был автором основного текста в «Синодике в Неделю Православия», включавшего соборное проклятие разного рода еретикам, в особенности иконоборцам, а также перечисление главных православных исповедников. Выше упоминалось послание к патриарху Иерусалимскому. Ряд сочинений (1-е и 2-е Послания к студитам, Отлучение и различные фрагменты) посвящены конфликту патриарха с учениками Феодора Студита Афанасием и Навкратием и их сторонниками. М. приводит канонические обоснования своих действий и налагаемых на студитов прещений. В сочинениях Никиты Ираклийского и Иоанна Эфесского сохранились фрагменты «Завещания» М., написанного весной 847 г., в котором затрагиваются вопросы о низложении иконоборческого духовенства и об извержении из сана епископов, выступивших против М. в ходе столкновения со студитами. М. настаивает на правильности и необратимости всеобщего низложения клириков, запятнавших себя общением с иконоборцами, ссылаясь на поддержку этого решения со стороны признанных духовных авторитетов, таких как прп. Иоанникий. Долгое время в историографии М. считался главой «умеренной» партии в противоположность «крайним» студитам, однако содержание его сочинений противоречит этому утверждению: именно по его инициативе были предприняты самые жесткие дисциплинарные меры против епископов, священников и диаконов, имевших правосл. рукоположение, но вступивших в литургическое общение с еретиками. М. приписывается также ряд кратких канонических текстов и фрагментов.

Переписка книг

Житие М. свидетельствует о том, что в течение Великого поста он переписывал по одной книге Псалтири в неделю (Vita Methodii. Cap. 11. Col. 1253BC). Вопрос о том, как с этими книгами соотносятся сохранившиеся иллюстрированные Псалтири IX в. (Хлудовская, Пантократора и др.), остается открытым. По рукописным пометам и схолиям известно, что в Риме М. копировал мартирологи, а также сочинения св. Дионисия Ареопагита.

Гимнография

Свт. Мефодий сопровождает имп. Феофила в военном походе. Миниатюра из Хроники Иоанна Скилицы. XII в. (Matrit. gr. 2. Fol. 55 об.)

Память М. отмечается 14 июня в Типиконе Великой церкви, отражающем особенности кафедрального богослужения К-поля IX-XI вв.; назначаются прокимен Пс 31. 11, Апостол - Иак 5. 7-20, аллилуиарий Пс 96. 12, Евангелие - Лк 4. 22b - 30, причастен Пс 32. 1 (Mateos. Typicon. T. 1. P. 314).

В Студийско-Алексиевском Типиконе 1034 г., содержащем древнейшую сохранившуюся редакцию студийского Синаксаря, М. не упоминается, однако в рукописных слав. Минеях студийской традиции - напр., в ГИМ. Син. № 167, XII в.- 14 июня содержится служба М., состоящая из канона, цикла стихир и седальна (см.: Горский, Невоструев. Описание. Отд. 3. Ч. 2. С. 67).

В Евергетидском Типиконе 2-й пол. XI в., представляющем малоазийскую редакцию Студийского устава, М. не упоминается, но в Мессинском Типиконе 1131 г., являющемся южноиталийской редакцией Студийского устава, память М. отмечается 14 июня; хотя приоритет на службе в этот день отдается песнопениям прор. Елисея, М. назначаются цикл стихир-подобнов на «Господи, воззвах», самогласная стихира на стиховне утрени, канон на полунощнице и седален (Arranz. Typicon. P. 158-159).

В древнейших греч. и слав. редакциях Иерусалимского устава - напр., в Sinait. gr. 1094, XII-XIII вв., и в Типиконе серб. архиеп. Никодима 1319 г.,- под 14 июня излагается устав соединения богослужебного последования М., службы прор. Елисею и будничной службы Октоиха; М. назначаются отпустительный тропарь Κανόνα πίστεως̇ (

), канон, цикл стихир-подобнов, самогласная стихира и седален (см.: Lossky. Typicon. P. 218-219; Миркович. Типикон. Л. 110а). Такой же состав богослужебного последования М. зафиксирован в первопечатном греч. Типиконе 1545 г. В первопечатном московском Типиконе 1610 г. (и последующих изданиях, в т. ч. современных) М. назначаются также кондак 2-го гласа

), канон, цикл стихир-подобнов, самогласная стихира и седален (см.: Lossky. Typicon. P. 218-219; Миркович. Типикон. Л. 110а). Такой же состав богослужебного последования М. зафиксирован в первопечатном греч. Типиконе 1545 г. В первопечатном московском Типиконе 1610 г. (и последующих изданиях, в т. ч. современных) М. назначаются также кондак 2-го гласа

и светилен.

и светилен.

Свт. Мефодий, патриарх К-польский. Роспись кафоликона мон-ря Дионисиат на Афоне. 1547 г.

Последование М., содержащееся в совр. греческих и рус. богослужебных книгах, включает: отпустительный тропарь плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа ᾿Ορθοδοξίας ὁδηγέ̇ (

) (Μηναῖον. ᾿Ιούνιος. Σ. 92); др. отпустительный тропарь 4-го гласа -

) (Μηναῖον. ᾿Ιούνιος. Σ. 92); др. отпустительный тропарь 4-го гласа -

(Минея (МП). Июнь. Ч. 1. С. 499); кондак 2-го гласа

(Минея (МП). Июнь. Ч. 1. С. 499); кондак 2-го гласа

с икосом (Там же. С. 502; ср.: Амфилохий. Кондакарий. С. 225); анонимный канон с акростихом ᾿Αρχιερῆα Θεοῖο, Μεθόδιον, ᾄσμασι μέλπω (Архиерея божественного, Мефодия, в песнях воспеваю), 2-го гласа, ирмос: Δεῦτε λαοὶ ᾄσωμεν̇ (

с икосом (Там же. С. 502; ср.: Амфилохий. Кондакарий. С. 225); анонимный канон с акростихом ᾿Αρχιερῆα Θεοῖο, Μεθόδιον, ᾄσμασι μέλπω (Архиерея божественного, Мефодия, в песнях воспеваю), 2-го гласа, ирмос: Δεῦτε λαοὶ ᾄσωμεν̇ (

), нач.: ᾿Αφ᾿ ἁρπαγῆς, καὶ προνομῆς, καὶ δουλείας με, τῆς ἁμαρτίας λύτρωσαι (От напасти, и нахождения, и рабства меня греховного избави) (Μηναῖον. ᾿Ιούνιος. Σ. 92-99); анонимный канон без акростиха 4-го гласа, ирмос:

), нач.: ᾿Αφ᾿ ἁρπαγῆς, καὶ προνομῆς, καὶ δουλείας με, τῆς ἁμαρτίας λύτρωσαι (От напасти, и нахождения, и рабства меня греховного избави) (Μηναῖον. ᾿Ιούνιος. Σ. 92-99); анонимный канон без акростиха 4-го гласа, ирмос:

нач.:

нач.:

(Минея (МП). Июнь. Ч. 1. С. 500-508; греч. оригинал этого канона известен по рукописям - см.: Ταμεῖον. Σ. 218); цикл стихир-подобнов, 2 самогласные стихиры; седален; светилен.

(Минея (МП). Июнь. Ч. 1. С. 500-508; греч. оригинал этого канона известен по рукописям - см.: Ταμεῖον. Σ. 218); цикл стихир-подобнов, 2 самогласные стихиры; седален; светилен.

По рукописям известны песнопения М., не вошедшие в совр. богослужебные книги: иной кондак плагального 2-го (т. е. 6-го) гласа - Τῆς θεαρχικῆς τριάδος ὁ θεομύστης̇ (Богоначальной Троицы божественный таинник...) с икосами; дополнительные икосы (Амфилохий. Кондакарий. С. 122, 186; 85 (доп. паг.)); канон, составленный свт. Фотием, патриархом К-польским, с акростихом Μεθοδίῳ Θώτιος ὕμνον προσφέρω (Мефодию я, Фотий, песнь приношу) плагального 2-го (т. е. 6-го) гласа, ирмос: ῾Ως ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας̇ (

), нач.: Μαρμαρυγὰς ἀπαστράπτων τῶν ἀρετῶν (Светлости излучая добродетелей) (AHG. T. 10. P. 50-62); 2 цикла стихир-подобнов, седальны, ексапостиларий (см.: Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Ταμεῖον ᾿Εκκλησιαστικῆς ποιήσεως // ᾿Εκκλησιαστικὸς Θάρος. 1951. Τ. 50. Σ. 326-328).

), нач.: Μαρμαρυγὰς ἀπαστράπτων τῶν ἀρετῶν (Светлости излучая добродетелей) (AHG. T. 10. P. 50-62); 2 цикла стихир-подобнов, седальны, ексапостиларий (см.: Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Ταμεῖον ᾿Εκκλησιαστικῆς ποιήσεως // ᾿Εκκλησιαστικὸς Θάρος. 1951. Τ. 50. Σ. 326-328).

Иконография

История обретения свт. Мефодием свитка с «заглаженным от Бога» именем имп. Феофила. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 70-е гг. XVI в. (РНБ. F.IV.151. Л. 926)

В искусстве визант. времени типичная для изображений святителей иконография М. (в подризнике, фелони, с омофором, с палицей, в руках - Евангелие) отражена в Ерминии иером. Дионисия Фурноаграфиота (ок. 1730-1733) - имя М. включено в разд. «Святые иерархи: внешний вид их и надписания»: «…старец с окладистой бородою» (Ерминия ДФ. С. 161). Там же в разд. «Святые Вселенские Соборы» о М. сказано в описании изображения торжества «Восстановления святых икон»: «У храма стоят святой Мефодий, патриарх, в архиерейском облачении, с жезлом в руке, и другие архиереи с иконами; впереди них два диакона держат икону Христа, а другие два - икону Богоматери, называемую Одигитрия. От этих икон ниспускаются златотканые пелены. Немного сзади, по одну сторону патриарха,- царица Феодора и сын ее, царь Михаил, отроки держат иконы, а по другую сторону стоят иереи с кадильницами и свечами и святые подвижники…» (Там же. С. 180-181).

Одним из ранних примеров включения образа М. в состав изображений святителей является несохранившаяся мозаика в сев. тимпане собора Св. Софии К-польской (ок. 878; известна по акварели Г. Фоссати, см.: Mango C. Materials for the Study of the Mosaics of St. Sophia at Istanbul. Wash., 1962. P. 52. Pl. 61, 74. (DOS; 8); LCI. Bd. 8. Sp. 14). М. представлен в рост, на нем фелонь, Y-образно лежащий омофор, в покровенной фелонью левой руке он держит кодекс, правая в жесте благословения - перед грудью. В этом раннем памятнике иконографии святого запечатлена характерная черта его облика - головной убор в виде шапочки-куколя с завязками, стянутыми плотным узлом под подбородком; своеобразие этого более ни у кого не встречающегося элемента одежды, видимо, связано с особенностью приобретенного М. в заключении увечья, в результате к-рого он был вынужден поддерживать (подвязывать) нижнюю челюсть. Эта деталь, известная по др. достаточно ранним памятникам (напр., на фреске в ц. Богородицы Перивлепты в Охриде, Македония, 1294/95, мастера Михаил Астрапа и Евтихий; на плате по центру небольшой равноконечный крест), не нашла отражения в поздней иконографии святого и соответственно не зафиксирована в иконописных подлинниках. В программе росписи визант. храмов образ М. обычно занимает место в зоне вимы среди др. св. отцов Церкви. Напр., в афонских стенописях фигура святого представлена: в сев.-вост. компартименте кафоликона Протата (1290, мастер Мануил Панселин); в алтаре кафоликонов мон-рей Ватопед (1311/12) и Дохиар (1567/68, мастер Дзордзис Критский). Вместе с 4 др. патриархами К-польскими образ М. помещен на вост. подпружной арке в парекклисионе Панагии Парамифии мон-ря Ватопед (1677/78).

История оклеветания свт. Мефодия. Лист из Хроники Иоанна Скилицы. XII в. (Matrit. gr. 2. Fol. 66)

Событие восстановления иконопочитания нашло отражение в отдельной композиции на иконах праздника Торжества Православия. Наиболее ранняя сохранившаяся икона датируется ок. 1400 г. (Британский музей, Лондон) - М. представлен в верхнем ряду, справа от престола, на котором лежит образ Божией Матери «Одигитрия», рядом с патриархом - игумен Студийского мон-ря, защитник иконопочитания прп. Феодор Студит. М. изображен в крещатом саккосе, левой рукой он прижимает к себе Евангелие, в правой держит крест; кресты также в руках у стоящих слева от престола св. имп. Феодоры и отрока имп. Михаила III. Основная схема иконы, зафиксированая в т. ч. в Ерминии иером. Дионисия Фурноаграфиота, практически без изменений повторялась в поствизант. период. Напр., кисти иконописца Э. Дзанфурнариса принадлежат 2 иконы, посвященные празднику Торжества Православия кон. XVI - нач. XVII в. (Музей греч. ин-та визант. и поствизант. исследований в Венеции; Музей Бенаки, Афины); сохранилась надпись с именем М. (Казанаки-Лаппа М. Наследие Византии: Коллекция Музея греч. ин-та визант. и поствизант. исследований в Венеции. М.; Венеция, 2009. Кат. 58. С. 140-141).

В минейных циклах образ М. помещен под 14 июня. Его изображение представлено в Минологии деспота Фессалоники Димитрия Палеолога (Bodl. gr. theol. f. 1. Fol. 43v, 1322-1340 гг.) во 2-м клейме 4-частной листовой миниатюры: М. с короткими седыми волосами и короткой же округлой бородой напоминает ап. Петра, облачен в фелонь, с омофором, в покровенной левой руке держит Евангелие. В настенных минологиях в притворах ряда храмов образ М. сохранился: в ц. вмч. Георгия в Старо-Нагоричино, Македония (1317/18),- в рост, вместе со свт. Кириллом, еп. Гортины, и с прор. Елисеем, облачен в полиставрий (крещатую фелонь), обеими руками (левая скрыта под фелонью) держит Евангелие; седой, волосы вьющиеся, высокий лоб с проплешинами, борода клиновидная, длинная; в соборе Св. Троицы мон-ря Козия, Румыния (между 1390 и 1391),- в рост, вместе с прор. Елисеем; в ц. св. Апостолов (св. Спаса) в Печской Патриархии, Сербия (1561),- погрудно.

Цикл миниатюр с изображением М., к-рый отражает отдельные события противостояния иконопочитателей иконоборцам в т. ч. сквозь призму жизни святого, представлен в неск. хронографических сводах. Так, в рукопись Хроники Иоанна Скилицы (Matrit. gr. 2, XII в.) включены 4 миниатюры. В 1-й сцене (Fol. 55 об., внизу) М. показан едущим верхом вместе с конниками императора и самим имп. Феофилом, к-рый обращен к нему в беседе; святой с нимбом (сохр. надпись с именем), облачен в темную фелонь, на плечах омофор, голова не покрыта, волосы светлые, короткие. Затем следует сцена архиерейской хиротонии (Fol. 64). Далее в 2 сценах представлена история оклеветания М. (Fol. 66, вверху, внизу), в каждой он узнается по крещатой ризе; вверху перед императрицей представлены 2 группами иерархи с М., и чуть поодаль - клеветники с женой-лжесвидетельницей; внизу - также, перед императрицей, стоят, прикованные взором к находящемуся в центре М., очевидцы его чистой простоты и невинности, святой показан с поднятыми подолами подризника и фелони, обнажившими уды. В рус. Хронографе - Лицевом летописном своде (РНБ. F. IV. 151, 70-е гг. XVI в.) М. является действующим лицом в целом ряде миниатюр, начиная с иллюстраций событий правления имп. Феофила (в основе текста лежит «Повесть о прощении имп. Феофила»). Цикл открывается миниатюрой с изображением начала гонений имп. Феофилом иконопочитателей и сведе́ния М. с престола (Л. 901 об.). Здесь и далее характеристика образа М. неизменна: у него каштанового цвета короткие вьющиеся волосы, короткая округлая борода, облачен в подризник, саккос (цвет варьируется от голубого на 1-й миниатюре, светло-зеленого в сценах заключения, розового в сценах восстановления иконопочитания, до охристого в сцене успения), омофор (на Л. 906 об. ошибочно без крестов), с нимбом. В рассказе о заключении М. проиллюстрированы: его изгнание «в некий островец» и заключение в пещере с 2 разбойниками (Л. 94); пребывание в пещере с истлевающим телом одного из разбойников и другим разбойником, к-рый добровольно остался при М. и «ревнител быв великаго Божественному житию» (904 об.); святые Феофан и Феодор пишут и отправляют послание М. (Л. 906 об.), он им отвечает (л. 907) - М. представлен сидящим в пещере перед столиком, на котором развернут свиток, левой рукой святой придерживает свиток, правой пишет в нем; мучения М. (Л. 907 об.; «…сокрушеном челюстем и весь иный понес мучный образ») - к сидящему в пещере святому приближаются 2 мужа с дубинами; имп. Феофил через чтение книг прозревает свое неразумие (Л. 911 об.) - внизу образом обличения в нечестивых деяниях императора представлен заключенный в пещеру М.; освобождение М. (Л. 912 об.) - посланник императора, указывая перстом на фигуру имп. Феофила (в верхней части), выводит святого из пещеры; М. в К-поле сидит перед императором и беседует с ним (Л. 913). События, связанные с восстановлением иконопочитания, изложены в контексте обретения имп. Феофилом прощения от Господа, фигура М. представлена в следующих сценах: возведение на патриарший престол (Л. 919 об.) - М. стоит с кодексом в руке перед храмовым престолом; беседа преподобных Иоанникия Великого, Исаии Никомедийского и Арсакия с М. (Л. 920 об.); М. с сонмом архиепископов, священников и монахов уверяются в благочестии имп. Феодоры (Л. 920-921 об.); имп. Феодора просит патриарха молиться за имп. Феофила (Л. 922); М. собирает духовенство и монахов «по всей области греческой» в Великую церковь (Л. 922 об.); М. с собором духовных лиц в присутствии имп. Феодоры совершает моление о имп. Феофиле (Л. 923); в сновидении имп. Феодоры М. с собором изображены как просители за имп. Феофила, представшего перед Спасителем (Л. 924); имп. Феодора рассказывает сон патриарху, М. пишет имена еретиков и имп. Феофила в свиток и кладет его «под святою трапезою» (Л. 925); ангел возвещает в храме М., что его молитва услышана Господом и имп. Феофил помилован (Л. 925 об.); М. берет свиток с именами из-под престола (слева) и сообщает имп. Феодоре, что имя Феофила «заглажено от Бога» (справа) (Л. 926); второе удостоверение М. о помиловании имп. Феофила во время богослужения (Л. 926 об.); имп. Феодора отправляет к М. людей с повелением собрать Собор (Л. 927); подготовка к Собору (шествия с «честными образы») (Л. 927, об., 928); сцены Собора (Л. 929, 930 об) - М. первый перед сидящей во главе стола имп. Феодорой. Далее на 2 миниатюрах представлен сюжет оклеветания М.: заговорщики убеждают женщину оболгать патриарха (слева вверху, здесь же, справа, М. изображен прозирающим эту сцену), перед сидящим на троне М. стоит женщина-клеветница, позади нее обличающие патриарха заговорщики (Л. 930 об.); М. свидетельствует перед архиереями и монахами о своей невиновности (приподнял края саккоса), наверху проиллюстрирован рассказ М. о явлении ему в Риме ап. Петра, умертвившего его плоть (Л. 931). На л. 947 (вверху) показано преставление М. (лежит во гробе), над ним совершают каждение.

Свт. Мефодий, патриарх К-польский. Роспись апсиды кафоликона мон-ря Грачаница. Ок. 1320 г.

В русских иконописных подлинниках описание облика М. представлено под 12 июня: «Мефодий, патриарх Цареграда, рус аки Златоустъ, сак лазорь; кресты лазорь» (Иконописный подлинник Новгородской редакции по Софийскому списку кон. XVI в. М., 1873. С. 32). В подлинниках сводной редакции XVIII в. сохранено уподобление облика святого облику свт. Иоанна Златоуста («рус, аки Златоуст», «брада аки Златоустова») (Большаков. Подлинник иконописный. С. 107; Филимонов. Иконописный подлинник. С. 364). Составитель руководства для иконописцев (1910) акад. В. Д. Фартусов, использовав сведения подлинников и сохранив в характеристике черт уподобление свт. Иоанну Златоусту, предложил пространное описание облика М. «…типа греческого, преклонных лет, волосы просты, ниже ушей коротки, борода очень мала и очень редка, с проседью; на нем саккос, омофор, палица» (Фартусов. Руководство к писанию икон. С. 316). Кроме того, как у участника процесса восстановления почитания икон, в руках у святителя - образ Божией Матери.

14 июня 1629 г. патриарх Московский Филарет поручил иконописцу Назарию Истомину Савину «написати вновь на одной цке осьмилистовой образ Елисея пророка да Нефодия (Мефодия) патриарха Царяграда да Устина философа» (МАМЮ. Дела Патриаршего Казенного приказа. Кн. № 3. Л. 11; цит. по: Кочетков. Словарь иконописцев. С. 571). По справедливому замечанию А. Л. Баталова, заказ может быть связан с памятью патриарха о «розмене пленными» с польской стороной 1 июня 1619 г. и о его возвращении из плена в Москву 14 июня. Т. о., заказом этой небольшой иконы (пядницы) патриарх Филарет почтил память святых этих дней, прор. Елисея, М. (пам. 14 июня) и Иустина Философа (пам. 1 июня); в наст. время отреставрированную икону предполагается включить в местный ряд реконструированного иконостаса Ризоположенской ц. Московского Кремля.

Сложная по композиции икона «Седьмой Вселенский Собор» (70-е гг. XVII в., филиал ГИМ «Новодевичий монастырь», иконописец Симон Ушаков) отображает события Соборов 787 и 842 гг. Образ М. представлен вверху в сценах установления и сложения церковного празднования Торжества Православия.

Образ М. известен на рус. минейных иконах на июнь (как правило, с прор. Елисеем): напр. на иконе на год нач. XIX в. (УКМ); на правой створке 3-створчатого складня («Минея годовая», 2-я пол. XIX в., собрание В. А. Бондаренко) - в крещатом саккосе. В гравированных святцах Г. П. Тепчегорского (1713, 1722) на листе на июнь М.- старец с короткой бородой, в саккосе, с митрой на голове, правой, отведенной в сторону рукой благословляет, в левой держит посох; на гравированном листе святцев на июнь работы И. К. Любецкого (1730) - правая рука М. прижата к груди, в левой - Евангелие. На миниатюре из Молитвенника кнг. М. П. Волконской, созданного под рук. и при участии акад. живописи проф. Ф. Г. Солнцева (РГБ ОР. Ф. 218. № 812, 50-е гг. XIX в., июнь), традиц. образ М. соответствует описанию в ранних подлинниках - патриарх с темно-русыми короткими волосами и с короткой округлой бородой, облачен в саккос с крупным растительным орнаментом.

В монументальной росписи храмов образ М. включался в программу декорации пространства алтаря, напр., в ц. Воскресения в Ростове (ок. 1670), в ц. Воскресения в Тутаеве (1678-1679).

ЕЛИСЕЙ

[евр.  ,

,  греч. Ελισαιε, ᾿Ελισαῖος, ᾿Ελισσαῖος], ветхозаветный прор. IX в. до Р. Х. (пам. 14 июня и в Соборе Синайских преподобных). Был учеником и преемником прор. Илии. Имя Елисей переводится как «Бог - спасение» или «Бог спасает». Сведения о жизни Е. содержатся в 3-й и 4-й Книгах Царств. Его деятельность, описанная в Библии, имела место в правление израильских царей Ахава, Охозии, Иорама, Ииуя, Иоахаза и Иоаса.

греч. Ελισαιε, ᾿Ελισαῖος, ᾿Ελισσαῖος], ветхозаветный прор. IX в. до Р. Х. (пам. 14 июня и в Соборе Синайских преподобных). Был учеником и преемником прор. Илии. Имя Елисей переводится как «Бог - спасение» или «Бог спасает». Сведения о жизни Е. содержатся в 3-й и 4-й Книгах Царств. Его деятельность, описанная в Библии, имела место в правление израильских царей Ахава, Охозии, Иорама, Ииуя, Иоахаза и Иоаса.

Жизнь

Встреча прор. Илии с Елисеем. Роспись в ц. прор. Илии в Ярославле. Посл. четв. XVII в.

Е. был родом, по-видимому, из Авел-Мехолы; он упоминается в 3 Цар 19. 16, где Господь повелевает прор. Илии: «...Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя». Прор. Илия нашел Е. и, «проходя мимо него, бросил на него милоть свою» (3 Цар 19. 19). После этого Е. «пошел за Илиею, и стал служить ему» (3 Цар 19. 21).

Перед тем как прор. Илия был вознесен Господом на небо, он сказал Е.: «...проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя»; просьба Е. была следующая: «...дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне» (4 Цар 2. 9). Е. стал свидетелем вознесения прор. Илии на небо: когда за Илией явилась огненная колесница, чтобы вознести его, Е., смотря ему вслед, воскликнул: «...отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» (4 Цар 2. 12). После этого Е. получил дар чудотворения; взяв милоть Илии, он ударил ею по воде р. Иордан, и она расступилась перед ним (4 Цар 2. 14) - т. о. Е. повторил чудо Илии (4 Цар 2. 8). По просьбе жителей Иерихона Е. бросил соль в воду бывшего рядом источника и «сделал воду сию здоровою, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия» (4 Цар 2. 21). Придя затем в Вефиль, Е. страшно наказал живших там детей, насмехавшихся над ним: он «проклял их именем Господним», после чего они были растерзаны 2 медведицами (2 Цар 2. 23-24).

Е. предсказывает победу над моавитянами израильскому царю Иораму и его союзнику, иудейскому царю Иосафату, посоветовав им перед битвой вырыть в долине рвы для воды. Увидев рядом со станом израильским воду, моавитяне в лучах утреннего солнца приняли ее за кровь и, решив, что 2 царя устроили междоусобицу, в к-рой погибло их войско, пришли к израильскому стану. Израильтяне неожиданно напали на моавитян и победили их (4 Цар 3). В др. раз Е. сообщил израильскому царю о расположении враждебного сир. войска, однако запретил ему убивать врагов, которых Бог по его молитве поразил слепотой (4 Цар 6. 18), и вместо этого «приготовил им большой обед, и они ели и пили» (4 Цар 6. 23).

Когда сир. царь, узнав о действиях Е., послал войска, чтобы схватить его, пророк сохранял невозмутимость; после его молитвы Бог «открыл глаза» его напуганному слуге, и тот увидел, что «вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея» (4 Цар 6. 17). Во время осады Самарии сир. царем Венададом, когда евреи находились в безвыходном положении и голод в городе был настолько силен, что появились случаи каннибализма (4 Цар 6. 28-29), Е. предсказал скорое снятие осады и изобилие пищи: «...завтра в это время мера муки лучшей [будет] по сиклю и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии» (4 Цар 7. 1); вскоре сир. воинам ночью «послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого», обративший их в бегство. Народ, возвратившись после разграбления сир. стана, растоптал в воротах города того сановника, к-рый не поверил предсказанию Е. (4 Цар 7. 20).

Неск. чудес Е. совершил для людей, нуждавшихся в его помощи. У обедневшей вдовы одного из «сынов пророков», обоих детей к-рой заимодавец хотел сделать рабами, по слову Е. чудесным образом умножался елей в сосуде, так что она смогла продать его и заплатить долги, а на оставшиеся деньги жить с сыновьями (4 Цар 4. 1-7). Е. помог одному из «сынов пророков» достать топор, упавший в воду: он бросил на воду кусок дерева, и топор всплыл (4 Цар 6. 6).

Е. был гостеприимно принят жившей в Сонаме богатой женщиной, у к-рой не было детей и муж к-рой был стар. По предсказанию Е., через год у нее родился сын (4 Цар 4. 16-17). Через неск. лет этот ребенок умер, и мать его пришла к Е., от к-рого Господь скрыл случившееся. По ее просьбе Е. пошел к ней в дом, и после его усиленной молитвы, обращенной к Богу, «чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои» (4 Цар 4. 35). Через нек-рое время Е. советует этой женщине уйти из Сонама, т. к. «призвал Господь голод, и он придет на сию землю на семь лет» (4 Цар 8. 1). Женщина поселилась на 7 лет на земле Филистимской, а по возвращении «пришла просить царя о доме своем и о поле своем» (4 Цар 8. 3). Узнав от Гиезия, слуги Е., о том, что это «та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей» (4 Цар 8. 5), царь велел немедленно вернуть ей имущество.

Исцеление сир. военачальника Неемана прор. Елисеем. Роспись ц. прор. Илии в Ярославле. 1680 г. Артель Гурия Никитина

Два чуда, совершенные Е., были связаны с пищей. В 1-й раз он сделал съедобными «дикие плоды», во 2-й - накормил малым количеством «ячменных хлебцев и сырых зерен в шелухе» 100 чел., «и еще осталось, по слову Господню» (4 Цар 4. 38-44).

Подробно передается в 4 Цар 5 история исцеления от проказы сир. военачальника Неемана. Е. послал его к р. Иордан и приказал омыться 7 раз. Исцелившись, Нееман возвратился к Е. и попросил, чтобы дали ему «земли, сколько снесут два лошака», чтобы приносить на ней жертвы Господу (4 Цар 5. 17). Е. дал на это позволение, однако не принял от Неемана никакого дара. Гиезий, получивший от Неемана обманным путем 2 таланта серебра и 2 перемены одежд, был жестоко наказан: проказа перешла на него (4 Цар 5. 27).

Е. неоднократно предвидел смену власти как в Израиле, так и за его пределами. Он заплакал, увидев сир. вельможу Азаила, и предсказал, что он будет царем Сирии (

,

,

букв.- царь над арамеями) и сделает много зла израильтянам; на следующий день после возвращения от Е. Азаил убил сир. царя Венадада и воцарился вместо него (4 Цар 8. 10-15). Е. приказал одному из «сынов пророков» помазать «в царя над Израилем» военачальника Ииуя, к-рому впосл. удалось свергнуть нечестивого царя Иорама и уничтожить культ Ваала (4 Цар 9-10).

букв.- царь над арамеями) и сделает много зла израильтянам; на следующий день после возвращения от Е. Азаил убил сир. царя Венадада и воцарился вместо него (4 Цар 8. 10-15). Е. приказал одному из «сынов пророков» помазать «в царя над Израилем» военачальника Ииуя, к-рому впосл. удалось свергнуть нечестивого царя Иорама и уничтожить культ Ваала (4 Цар 9-10).

Когда Е. заболел и был при смерти, к нему пришел израильский царь Иоас, к-рый плакал над ним и говорил те же слова, к-рые Е. говорил ранее прор. Илии: «...отец мой! отец мой! колесница Израиля и конница его!» Перед смертью Е. предсказал царю временную победу над Сирией (букв.- над арамеями - см.: 4 Цар 13. 15-19). Последнее чудо Е., описанное в Библии, было совершено после его смерти. Во время похорон некоего человека погребавшие, испугавшись полчища моавитян, бросили мертвеца в гроб Е., и он ожил, как только коснулся костей ( ,

,  здесь - останки) Е. (4 Цар 13. 21).

здесь - останки) Е. (4 Цар 13. 21).

Упоминания пророка Елисея в Священном Писании

Помимо рассказов о жизни Е. в 3-й и 4-й Книгах Царств о нем говорится в Свящ. Писании еще 2 раза: в Сир 48. 12-15 и Лк 4. 27.

В Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова, Е. посвящено 4 стиха в разделе, рассказывающем о праотцах и великих людях Израиля. Сообщается, что, после того как прор. «Илия сокрыт был вихрем», «Елисей исполнился духом его» (Сир 48. 12). Е. совершал чудеса и никого, кроме Бога, не боялся: «...во дни свои не трепетал пред князем» (Сир 48. 13). Дважды в этом кратком отрывке говорится о посмертных чудесах Е.: «...по успении (ἐν κοιμήσει) его пророчествовало тело его» (Сир 48. 14), «по смерти (ἐν τελευτῇ) дивны были дела его» (Сир 48. 15).

В Евангелии от Луки Е. также упоминается в связи с прор. Илией. Греч. форма имени (᾿Ελισαῖος) отлична от сохранившейся в тексте Септуагинты (Ελισαιε) и представляет собой, возможно, др. традицию греч. передачи имени Елисей. Впосл. эта форма стала доминирующей в патристической лит-ре (вместе с вариантом ᾿Ελισσαῖος).

Прор. Елисей. Икона. Иконописец Терентий Фомин. 1645 г. (КБМЗ)

Проповедуя в синагоге Назарета, Господь говорит о том, что «никакой пророк не принимается в своем отечестве» (Лк 4. 24), приводя в пример ветхозаветных пророков - Илию и Е. Илия был послан «ко вдове в Сарепту Сидонскую» (т. е. за пределы Израиля), а Е. исцелил сирийца Неемана, хотя в то время было много прокаженных в Израиле (Лк 4. 25-27). Эти слова Господа вызвали ярость бывших в синагоге иудеев.

Исследователи указывают на тот факт, что в Евангелии от Луки имеется еще неск. мест, связанных, пусть и в меньшей степени, с рассказами о пророках Илии и Е. в 3-й и 4-й Книгах Царств (Evans. 1987). Так, например, воскрешение сына наинской вдовы (Лк 7. 11-17) сопоставляют (Evans. 1987. P. 79) с аналогичными повествованиями о прор. Илии (воскрешение сына вдовы из Сарепты Сидонской - 3 Цар 17. 17-24) и Е. (воскрешение сына сонамитянки - 4 Цар 4. 32-37). Просьба к Господу человека, хотевшего следовать за Ним, позволить ему «проститься с домашними» (Лк 9. 61) напоминает аналогичную просьбу Е. к прор. Илии: «...позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою» (3 Цар 19. 20). В отличие от прор. Илии Господь не позволяет просящему проститься с родственниками, говоря: «...никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк 9. 62). Как отмечено в одном из исследований (Evans. 1987), используемое в начале этого отрывка слово ἀνάλημψις (Лк 9. 51; в синодальном переводе - взятие), более нигде в НЗ не встречающееся, связано, возможно, с описанием взятия на небо прор. Илии, свидетелем к-рого был Е.: ἀνελήμφθη Ηλιου ἐν συσσείσμῳ ὡς εἰς τὸν οὐρανόν (4 Цар 2. 11 в переводе LXX: «понесся [букв.- был взят] Илия в вихре на небо»).

Имеется также сходство между описаниями чуда насыщения Господом 5 тыс. в Евангелиях (см., напр.: Лк 9. 12-17) и чуда насыщения 100 чел. (4 Цар 4. 42-44), к-рых по слову Е. удалось накормить 20 ячменными хлебами и небольшим количеством зерен, причем «они насытились, и еще осталось» (ср.: Лк 9. 17: «И ели, и насытились все; и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов»).

В «Евангелии Никодима», раннехрист. апокрифическом произведении, Е. представлен как свидетель вознесения прор. Илии на небо и в этом качестве сопоставляется с апостолами, видевшими Вознесение Господне. Приводится речь Никодима, к-рый призывает последовать примеру Е., позволившего «сынам пророков» искать Илию: «И ныне послушайте меня, сыны Израиля, и пошлите мужа в горы Израиля - может быть, Дух взял Иисуса, может быть, найдем Его» (Acta Pilat. 15).

Иудейские источники о Е.

Иосиф Флавий. В изображении пророков Е. и Илии Иосиф Флавий не только опирался на совр. ему иудейскую традицию, зафиксированную в более поздних раввинистических текстах (свидетельство его знакомства с этой традицией содержится в его автобиографии: Ios. Flav. Vita. 9), но и руководствовался, как считают нек-рые совр. исследователи его наследия, политическими мотивами (Feldman. 1994. P. 1-2). Прор. Илия на протяжении мн. веков был ключевой фигурой в апокалиптической иудейской лит-ре, являясь предтечей прихода Мессии и воскресения мертвых, что отражено как в НЗ (Мф 11. 10-15; 17. 10-13; Мк 9. 11-13), так и в Вавилонском Талмуде (трактат Санхедрин 98a). В совр. Иосифу Флавию тексте, приписывавшемся Филону Александрийскому, прор. Илия отождествляется с ветхозаветным праведником Финеесом (ср.: Числ 25. 7-8), к-рый собственноручно убил израильтянина, прелюбодействовавшего с иноплеменницей (Ps.-Philo. Bibl. Antiq. 48. 1-2). Т. о., изображение прор. Илии представляло собой определенную проблему для Иосифа Флавия, к-рый был, как известно, подчеркнуто лоялен к рим. власти: его читатель мог подумать о враждебном Риму мессианском Израильском царстве и о подобных Финеесу революционерах-зилотах, противящихся иноземным религ. и политическим влияниям (Feldman. 1994. P. 2-3). В этом отношении Иосифу Флавию было проще писать о Е., чей образ не был связан с подобными идеями. Этим, возможно, объясняется тот факт, что в 27 случаях, передавая библейские рассказы о Е., Иосиф Флавий называет его пророком или говорит, что он пророчествовал, хотя в соответствующих текстах Библии об этом не сказано (Ibid. P. 4). В этом отношении Е. уступает только прор. Самуилу (Idem. 1990. P. 389). При этом Иосиф Флавий избегает обычного для библейского рассказа наименования Е. «человек Божий» (см., напр.: 4 Цар 4. 9, 16; 7. 2).

Еще одним показателем важности для Иосифа Флавия фигуры Е. является наличие похвалы ему после описания его смерти (Ios. Flav. Antiq. IX 183); отсутствие такой похвалы прор. Илии может объясняться как приведенными выше причинами, так и тем, что собственно смерть его не описывается, т. к. он был взят на небо (᾿Ηλίας ἐξ ἀνθρώπων ἠφανίσθη - Ibid. IX 28). Кроме того, Е. является единственным пророком, деяния которого Иосиф Флавий называет «славными» и «достойными исторического повествования» (λαμπρα γάρ εἰσι κα ἱστορίας ἄξιαι - Ibid. IX 46) и заслужившими «славного воспоминания у евреев» (μνήμης λαμπρᾶς παρὰ τοῖς ῾Εβραίοις ἀξιωθέντα - Ibid. IX 182; Feldman. 1994. P. 4).

Иосиф Флавий добавляет к библейскому повествованию новые детали, обычно усиливающие пророческий авторитет Е. и преувеличивающие дарованную ему чудесную силу. Так, он сообщает, что, после того как прор. Илия бросил на Е. свою милоть, тот немедленно стал пророчествовать (ὁ δ᾿ ᾿Ελισσαῖος εὐθέως προφητεύειν ἤρξατο - Ios. Flav. Antiq. VIII 354; ср.: 3 Цар 19. 19-21). При описании чуда снятия осады с Самарии Иосиф Флавий более ярко, чем в библейском тексте, изображает неверие посланника израильского царя Иорама (у Иосифа Флавия он назван военачальником - ἡγεμών), к-рый пришел к Е.: «Невероятное возвещаешь ты, пророк! Ибо как невозможно, чтобы Предвечный ниспослал нам с неба потоки ячменя и пшеничной муки, так неправдоподобно и все то, что ты нам здесь предсказываешь!» (Ios. Flav. Antiq. IX 73; ср.: 4 Цар 7. 2). В соответствии с этим описанное далее чудо представлено более значительным.

В рассказе о возвращении сонамитянки на родину после бывшего там голода (4 Цар 8. 4-5) Иосиф Флавий опускает, по-видимому намеренно, вопрос царя Гиезию о делах Е. Такой вопрос показал бы, что царь не знает о чудесах Е., в то время как Иосиф Флавий старается убедить читателя, что Е. был известен повсеместно (Feldman. 1994. P. 5).

Новые подробности добавлены и к рассказу о предсмертной беседе Е. с израильским царем Иоасом. Царь «приехал навестить» Е. (ἧκεν ὁ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν βασιλεὺς πρὸς αὐτὸν ἐπισκεψόμενος) и, увидев, что он умирает, «начал в присутствии его горько плакать и рыдать, называя его своим отцом и защитою своею, потому что, благодаря Елисею, ему, царю, никогда не приходилось прибегать к оружию против врагов, но он всегда, по его предсказаниям, без боя побеждал своих неприятелей». Поскольку царь остается теперь беззащитным перед лицом сирийцев, «было бы лучше и для него самого теперь же последовать его примеру - расстаться с жизнью» (Ios. Flav. Antiq. IX 179-180; ср.: 4 Цар 13. 14-19), однако Е. утешает царя (᾿Ελισσαῖος παρεμυθεῖτο τὸν βασιλέα) и предсказывает ему победы над сирийцами (Ios. Flav. Antiq. IX 180). Е. удостоился «великолепных похорон» (ταφῆς μεγαλοπρεποῦς), какие и подобали столь «возлюбленному Богом» (θεοφιλής) человеку (Ibid. IX 182-183).

Иосиф Флавий подчеркивает верность Е. прор. Илии. Он опускает библейский рассказ о том, что после призвания Е. «взял пару волов и заколол их и, зажегши плуг волов, изжарил мясо их, и раздал людям, и они ели» (3 Цар 19. 21). Вместо этого говорится, что он, «оставив волов, последовал за Илией» (καταλιπὼν τοὺς βόας ἠκολούθησεν ᾿Ηλίᾳ - Ios. Flav. Antiq. VIII 354). Таким же образом он развивает сообщение о том, что Е. «пошел за Илиею, и стал служить ему» (3 Цар 19. 21), добавляя, что он «был при Илии всю жизнь в качестве ученика и служителя» (Ios. Flav. Antiq. VIII 354). Иосиф Флавий опускает в своем рассказе (Ibid. IX 28) еще неск. библейских эпизодов, к-рые могли быть истолкованы не в пользу Е. (Feldman. 1994. P. 7): ответ Е. «сынам пророков», что он знает, что Господь возьмет прор. Илию (4 Цар 2. 5), и затем, уже после этого события, неспособность Е. убедить их прекратить поиски прор. Илии (4 Цар 2. 17). В 1-м случае читатель мог бы увидеть невозможность для Е., великого пророка, наделенного «духом» Илии «вдвойне» (4 Цар 2. 9) и дважды воскрешавшего умерших (4 Цар 4; 13), предотвратить отшествие учителя или же вернуть его; во 2-м - посрамление Е. «сынами пророков»: «...приступали к нему долго, так что наскучили ему» (

,

,

букв.- заставляли его, так что он пристыдился). Также не сказано и о том, как Е. от скорби «схватил... одежды свои и разодрал их на две части».

букв.- заставляли его, так что он пристыдился). Также не сказано и о том, как Е. от скорби «схватил... одежды свои и разодрал их на две части».

Особый акцент сделан на праведности Е. В эпизоде чуда с водой в Иерихоне (4 Цар 2. 21) Иосиф Флавий добавляет, что Е. совершил его, «подняв к небу праведную руку» (εἰς οὐρανὸν δεξιὰν ἀνατείνας δικαίαν) (Ios. Flav. De bell. IV 462). Тема праведности развита в молитве Е., также отсутствующей в библейском тексте, где он просит Бога исправить (μαλάξαι, букв.- смягчить) воду источника и поддерживать плодородие страны, пока жители ее «пребудут праведными» (ἕως μένουσι δίκαιοι). В похвале Е. (Idem. Antiq. IX 182) говорится, что он знаменит своей праведностью (ἐπ δικαιοσύνῃ διαβόητος).

В повествовании о чудесах Е. Иосиф Флавий неоднократно пытается дать им рациональные объяснения или сделать их менее заметными. Так, в библейском рассказе о войне израильского и иудейского царей с моавитянами Е. предсказывает, что долина, по-видимому чудесным образом, наполнится водой: «...не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш» (4 Цар 3. 17); в варианте Иосифа Флавия Е. приказывает царям «вырыть в ложе реки (ἐν τῷ χειμάρρῳ, букв.- у потока) целый ряд ям» (Ios. Flav. Antiq. IX 36). Далее говорится, что «в Идумее, за три дня пути от них, Господь Бог послал сильный дождь» (Ibid. IX 37). Т. о., Иосиф Флавий пытается дать рациональное объяснение этому чуду, считая библейский рассказ о нем недостаточно полным. Такой же подход характерен и для др. пересказов библейских событий. Сообщение о чуде умножения елея, совершенном Е. для бедной вдовы (4 Цар 4. 1-7), Иосиф Флавий начинает со слов «говорят, что...» (φασί), снимая т. о. с себя ответственность за подлинность этого чуда. Он вообще опускает в своем тексте мн. др. чудеса Е.: воскрешение сына женщины из Сонама, превращение «диких плодов» в съедобные, насыщение 100 чел. 20 ячменными хлебами, исцеление Неемана от проказы, поражение проказой Гиезия и вылавливание топора, упавшего в воду. Слуга Е., к-рому Бог «открыл глаза» (4 Цар 6. 17), так же как и в Библии, видит коней и колесницы на горе, однако про них не сказано, что они были огненными. Поражение слепотой вражеского войска (4 Цар 6. 18) объясняется тем, что Бог по молитве Е. навел на них тьму (ἀχλύν) (Ios. Flav. Antiq. IX 56). В Библии сказано, что во время 1-й встречи прор. Илии с Е. он пахал, имея 12 пар волов (3 Цар 19. 19). Поскольку для Иосифа Флавия это казалось невероятным, он добавляет, что вместе с ним были и др. люди (μετ᾿ αὐτοῦ τινας ἄλλους).

Имеются, однако, случаи, когда Иосиф Флавий преувеличивает библейский рассказ, по-видимому для придания ему большей занимательности (Feldman. 1994. P. 25). Сообщая о нездоровом источнике воды в Иерихоне (ср.: 4 Цар 2. 19), он добавляет к библейскому сообщению, что из-за этой воды у женщин случались выкидыши (Ios. Flav. De bell. IV 460). Само чудо исправления воды в его рассказе также оказывается более значительным: Е. поднял свою «праведную десницу» к небу (εἰς οὐρανὸν δεξιὰν ἀνατείνας δικαίαν) и излил на землю «возлияние милости» (σπονδὰς μειλικτηρίους) (Ibid. IV 462). При описании посмертного чуда Е. (4 Цар 13. 21) Иосиф Флавий вносит в рассказ детективные детали, сообщая, что человек, воскресший от прикосновения к костям Е., был брошен в гроб Е. разбойниками, к-рые его и убили (Ios. Flav. Antiq. IX 183).

Раввинистические источники также свидетельствуют о большом значении Е. для иудеев. Так, сообщается, что, пока Е. был жив, сир. войска не могли напасть на Израильскую землю и что 1-е вторжение случилось в день его похорон (Тосефта, Сота 12. 6; Элийаху Рабба 8. 39).

Зафиксировано букв. понимание в раввинистической традиции просьбы Е. к Илии о даровании ему духа «вдвойне». Е., как считается, получил этот дух и с его помощью сотворил в 2 раза больше чудес (т. е. 16), чем Илия (Барайта 32 Мидот 1).

Имеются попытки оправдать поступок Е., который разгневался на смеявшихся над ним детей и «проклял их именем Господним» (4 Цар 2. 24), тем, что эти дети были совершенно лишены всяких добродетелей. Несмотря на это, результатом «несдержанности» Е. была серьезная болезнь (Песахим 66б; Сота 47а). Осуждается и гневное обращение Е. с израильским царем Иорамом: «Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя» (4 Цар 3. 14); в этот момент Е. якобы был лишен пророческого духа и вынужден был прибегнуть к специальным ухищрениям, чтобы продолжить свое предсказание (Песахим 66б; Санхедрин 39б). Эпизод, где Е. проявил гнев (наказание проказой Гиезия), также получает в Талмуде дополнительное толкование. По мнению раввинов, Е. напрасно порвал отношения с Гиезием; за это он сам был наказан болезнью (Сота 46б-47а); Е. должен был следовать древнему изречению, согласно к-рому «правая рука должна отталкивать, а левая - привлекать обратно» (Мехильта Йитро 1. 58б).

В патристической экзегезе

Е. занимает важное место, хотя он и уступает в этом отношении прор. Илии.

Климент Александрийский добавляет к имеющимся в Библии сведениям о Е., что он начал пророчествовать в 40 лет, вместе с ним пророчествовал некий Абдадонай (᾿Αβδαδωναῖος) (Clem. Alex. Strom. I 21). Он включает Е. в свои хронологические расчеты, приводя данные, согласно которым «от Соломона до смерти пророка Елисея» прошло 105 лет или, по др. свидетельствам, 102 года (Ibidem).

Свт. Афанасий I Великий говорит, что Е. был удостоен двойного дара духа за то, что он, оставив все, последовал за Илией (Athanas. Alex. Ep. ad Dracont. 8). Используя эпизод исцеления Неемана (Idem. Or. contr. arian. // PG. 26. Col. 325), свт. Афанасий приводит текст, отсутствующий как в МТ, так и в тексте Септуагинты: «Елисей говорит Нееману, исцелив его от проказы: чтобы ты знал, что есть Бог в Израиле» (τῷ Ναιεμὰν λέγει ὁ ᾿Ελισσαῖος, καθαρίσας αὐτὸν ἀπὸ τῆς λέπρας̇ ῞Ινα γνῷς, ὅτι ἐστ Θεὸς ἐν ᾿Ισραήλ). Можно предположить, что здесь смешаны тексты 4 Цар 5. 8 (Е. передал царю по поводу Неемана: «...пусть он придет ко мне, и узнает, что есть пророк в Израиле») и 1 Цар 17. 46 (Давид говорит Голиафу: «...ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам [труп твой и] трупы войска Филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле»).

Свт. Кирилл Иерусалимский приводит посмертное чудо Е.- воскрешение мертвеца (4 Цар 13. 21) - как доказательство Воскресения Христова: «Если мертвый, прикоснувшийся к костям Елисеевым, восстал, то неужели Творец всего не мог восстать силой Отца?» (Сyr. Hieros. Catech. 4. 12). Наказание Гиезия (4 Цар 5. 20-27) сравнивается с описанным в Деяниях св. апостолов случаем с Ананией и Сапфирой (Сyr. Hieros. Catech. 16. 17; ср.: Деян 5. 1-10).

Василий, архиеп. Селевкии Исаврийской († после 468), посвятил Е. 10-е слово (Basil. Seleuc. Or. 10 // PG. 85. Col. 137-147). Он делит ветхозаветных пророков на 3 категории: 1) тех, кто проповедовали Христа словом (Исаия, Иеремия, Иезекииль) или 2) делом (Илия и Е.), и 3) тех, кто своей жизнью символически указывали на Христа (Иона), затем подробно рассматривает одно чудо Е.- воскрешение сына сонамитянки (это сочинение называется Λόγος... εἰς τὸν προφήτην ᾿Ελισαῖον, κα εἰς τὴν Σουναμῖτιν - Слово... о пророке Елисее и о сонамитянке). Кратко пересказывая библейское описание способа исцеления (Е. «лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням» - 4 Цар 4. 34), архиеп. Василий задает вопрос: «...образом чего был Елисей... и чего - умерший сын сонамитянки?» (Basil. Seleuc. Or. 10 // PG. 85. Col. 140) - и сразу же отвечает, что Е. является образом Христа, а умерший ребенок символизирует собой язычников, мертвых по своим грехам и потому имеющих нужду в «могучем враче» (ἰατροῦ δυνατοῦ) (Ibidem). Способ исцеления («Всего себя... приложил ко всему телу [ребенка]») он понимает в христологическом контексте - точно таким же образом Христос воспринял человеческое тело: «Когда Божество вошло в тело, оно освятило все члены» (Ibid. Col. 140-141).

Архиеп. Василий продолжает сопоставление Христа и Е., чудеса которого «были тенью пришествия к нам Христа» (Ibid. Col. 141). Значительная часть слова посвящена похожему евангельскому чуду - воскрешению Христом сына наинской вдовы: «...мы видим, как предвечный Сын единого Отца, Единородный, родившийся... бессеменно в последние времена, умершего единородного сына воскрешает Своим милосердием» (Ibid. Col. 141).

В современной западной библеистике

рассказы о прор. Илии и Е. нередко изучаются в контексте истории создания 3-й и 4-й Книг Царств. Традиц. т. зр., к-рой придерживаются мн. ученые, заключается в том, что повествования о прор. Илии и Е. были включены редактором в исторические разделы 3-й и 4-й Книг Царств (Noth. 1967. S. 79-85). Некоторые исследователи в связи с этим высказывают предположения, что не все имеющиеся в каноническом тексте Библии рассказы о Е. были составлены одновременно. Самой ранней в соответствии с этой т. зр. могла быть традиция, связывающая Е. с восстанием Ииуя (3 Цар 19. 17; 4 Цар 9-10); затем были добавлены сведения о помощи Е., оказанной им израильским царям в войнах с сирийцами; позже всего появился отрывок о помазании Е. прор. Илией (3 Цар 19) (Otto. 2003).

Гимнография

Память Е. отмечается уже в иерусалимском Лекционарии VI-VII вв. (Tarchnischvili. Grand Lectionnaire. T. 2. P. 15-16); Е. назначаются следующие чтения: 4 Цар 2. 1-14; 13. 14-21; Апостол - Евр 11. 32-40; аллилуиарий из Пс 114; Евангелие - Лк 4. 25-30.

Согласно Типикону Великой ц. IX-XI вв. (Mateos. Typicon. T. 1. P. 312-314), последование Е. включает прокимен из Пс 31 со стихом, Апостол - Иак 5. 7-20, аллилуиарий из Пс 69 со стихом, Евангелие - Лк 4. 22b-30, причастен из Пс 32.

В Студийско-Алексиевском Типиконе 1034 г., представляющем древнейшую сохранившуюся редакцию студийского Синаксаря, память Е. отсутствует, но отмечается в рукописных слав. Минеях студийской традиции (напр., ГИМ. Син. № 167, XII в.; см.: Горский, Невоструев. Описание. Т. 3. Ч. 2. С. 67); последование Е. состоит из канона, 6 стихир и 2 седальнов. Последование Е., согласно указаниям Евергетидского Типикона 2-й пол. XI в. (Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 461), состоит из канона авторства Иоанна Монаха плагального 1-го (т. е. 5-го) гласа, цикла стихир и седальна. В Мессинском Типиконе 1131 г. (Arranz. Typicon. S. 158-159) 14 июня приводится порядок соединения последований Е., свт. Мефодия К-польского и Октоиха; на утрене поется «Бог Господь», указаны посвященные Е. отпустительный тропарь 4-го гласа ῾Ο ἔνσαρκος ἄγγελος̇ (

), канон, цикл стихир-подобнов, 2 самогласна, седален; на литургии: прокимен из Пс 109 со стихом, Апостол - Иак 5. 10[-20], аллилуиарий из Пс 98, Евангелие - Лк 4. 22b - 30, причастен из Пс 111.

), канон, цикл стихир-подобнов, 2 самогласна, седален; на литургии: прокимен из Пс 109 со стихом, Апостол - Иак 5. 10[-20], аллилуиарий из Пс 98, Евангелие - Лк 4. 22b - 30, причастен из Пс 111.

В различных редакциях Иерусалимского устава, с ранних рукописных памятников (напр., Sinait. gr. 1094, XII-XIII вв.; см.: Lossky. Typicon. P. 218-219) и вплоть до совр. печатных изданий богослужебных книг, память Е. празднуется 14 июня; состав последования Е. и устав службы в этот день в целом совпадают с приведенными в Мессинском Типиконе.

Последование Е., содержащееся в совр. богослужебных книгах, включает отпустительный тропарь 4-го гласа ῾Ο ἔνσαρκος ῎Αγγελος̇ (

) (в рус. Минее (Минея (МП). Июнь. Ч. 1. С. 499) помещен также иной тропарь Е. 4-го гласа -

) (в рус. Минее (Минея (МП). Июнь. Ч. 1. С. 499) помещен также иной тропарь Е. 4-го гласа -

); кондаки: плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа Διπλῆν τὴν χάριν̇ (Двойную благодать) - в греч. Минее, 2-го гласа

); кондаки: плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа Διπλῆν τὴν χάριν̇ (Двойную благодать) - в греч. Минее, 2-го гласа

- в рус. Минее; каноны: в греч. Минее включен канон авторства Иоанна Монаха плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа, с акростихом Χαῖρε Προφῆτα τοῦ Θεοῦ πανόλβιε (Радуйся, пророк Божий счастливый), ирмос: ῎[ σωμεν τῷ Κυρίῳ̇ (

- в рус. Минее; каноны: в греч. Минее включен канон авторства Иоанна Монаха плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа, с акростихом Χαῖρε Προφῆτα τοῦ Θεοῦ πανόλβιε (Радуйся, пророк Божий счастливый), ирмос: ῎[ σωμεν τῷ Κυρίῳ̇ (

), нач.: Χαίροις ὦ ᾿Ελισαῖε (Радуйся, Елисей); в рус. Минее находится др. канон (греч. оригинал известен по рукописям; см.: AHG. T. 10. P. 63-72), также авторства Иоанна Монаха, плагального 1-го (т. е. 5-го) гласа (вероятно, этот канон упом. уже в Евергетидском Типиконе), с акростихом ῎[ δω γεγηθὼς τὴν ᾿Ελισσαίου χάριν (

), нач.: Χαίροις ὦ ᾿Ελισαῖε (Радуйся, Елисей); в рус. Минее находится др. канон (греч. оригинал известен по рукописям; см.: AHG. T. 10. P. 63-72), также авторства Иоанна Монаха, плагального 1-го (т. е. 5-го) гласа (вероятно, этот канон упом. уже в Евергетидском Типиконе), с акростихом ῎[ δω γεγηθὼς τὴν ᾿Ελισσαίου χάριν (

), ирмос: Τῷ σωτῆρι θεῷ̇ (

), ирмос: Τῷ σωτῆρι θεῷ̇ (

), нач.: ᾿Απαρχὴ ἐν θεῷ (

), нач.: ᾿Απαρχὴ ἐν θεῷ (

); цикл стихир-подобнов; 2 самогласна; седален; светилен (разные в греч. и рус. Минее).

); цикл стихир-подобнов; 2 самогласна; седален; светилен (разные в греч. и рус. Минее).

В рус. издании Минеи на случай особо торжественного празднования памяти Е. помещен устав бденной службы пророку (Минея (МП). Июнь. Ч. 1. С. 509-517).

По рукописям известен кондак Е., не вошедший в совр. богослужебные книги: ῞Ωριμος ὥσπερ βότρυς̇ (Спелый, как виноград) (Амфилохий. Кондакарий. С. 186).

Е. Е. МакаровИконография

В основе иконографии Е.- библейское повествование о нем (4 Цар 2. 1-25; 4. 1-41; 6. 1-33; 7. 1-20; 8. 7-14; 13. 14-20). В христ. искусстве сохранилось много примеров изображения Е. единолично и в сюжетных композициях, гл. обр. связанных с прор. Илией («Вознесение прор. Илии» или «Огненное восхождение прор. Илии»). В греч. «Ерминии» Дионисия Фурноаграфиота Е. описывается как «молодой, плешивый, с закрученной бородой» (Ч. 2. § 132. № 5). В рус. иконописных подлинниках описание облика Е. подробнее. В Софийском списке подлинника новгородской редакции XVI в.: «…надсед, аки Моисей Боговидец, риза багор, испод лазорь, рука правая молебна, в левой свиток, в свитце глаголет: «Рече Иелисей: кого ищете, идете» (во след мене)» (Софийский список. С. 32). В сводном иконописном подлиннике (XVIII в.), изданном С. Т. Большаковым, текст тот же, что и в Софийском подлиннике (Большаков. 1903. С. 14). Е., имеющего сходные черты с ап. Павлом, легко узнать по выпуклому лбу, почти лысой голове, аккуратно завитой бороде, часто раздваивающейся на конце. В рус. варианте борода Е. укорачивается, не разделяясь на пряди. Цвет хитона может быть разных оттенков синего (напр., светло-голубой на иконе «Огненное восхождение прор. Илии», кон. XIII - 1-я четв. XIV в. (Ростов (?), собрание В. А. Логвиненко), или на иконе того же сюжета (дата? ПИАМ), реже - светло-охряного цвета (икона «Прор. Илия в пустыне, с житием», сер. XVI в., ГВСМЗ). В сюжете «Вознесение прор. Илии» Е. изображается, как правило, принимающим милоть из рук прор. Илии, наиболее ранний пример этой композиции - клеймо деревянных резных врат в ц. Санта-Сабина в Риме (ок. 430). В этом сюжете образ Е. представлен также на фресках пещерного храма Айвалы-килисе в Гёреме (Каппадокия; между 913 и 920); на миниатюрах из Хлудовской Псалтири (ГИМ. 129д. Л. 41 об., сер. IX в.) и из Христианской топографии Коcмы Индикоплова (Vat. gr. 699, IX в., или Sinait. gr. 1186. Fol. 107r, нач. XI в.).

Прор. Елисей. Роспись кафоликона мон-ря прп. Дионисия на Афоне. 1546-1547 гг.

В монументальном цикле пророков образ Е. соответствует указаниям «Ерминии». Как правило, это мощная фигура в рост, расположенная в простенке между окнами барабана (мозаика в ц. Успения Богородицы мон-ря Дафни, близ Афин, ок. 1100), в куполе (мозаика ц. св. Апостолов в Фессалонике, 1312-1315), на подпружной арке (роспись Благовещенского собора Московского Кремля, 1547-1551), или полуфигура в медальоне на арке конхи апсиды (кафедральный собор Санта-Мария Нуова в Монреале, о-в Сицилия, между 1183 и 1189). В монументальных циклах пророков средневизант. периода Е. соседствует с прор. Илией. Они образуют пару, стоя друг за другом, а тексты на их свитках, сообщаясь цитатами из 4 Цар, ведут своеобразный диалог (церковь мон-ря Нова-Павлица в Брвенике, Сербия, до 1389; ц. праведных Иоакима и Анны (Кралева) в монастыре Студеница, Сербия, 1314; ц. Вознесения в монастыре Раваница, Сербия, ок. 1387; ц. Св. Троицы монастыря Ресава, Сербия, до 1418).

Образ Е. нередко включен в пророческий ряд рус. высокого иконостаса. Один из ранних примеров - икона «Пророки Елисей, Захария, Иоиль» из иконостаса Успенского собора Кириллова Белозерского мон-ря (ок. 1497, ГРМ), цвет гиматия Е. темно-коричневый с синими лессировками и разделками. В «Церкви походной» (1-я пол. XVI в., ГТГ) в ряду пророков Е. стоит вслед за царем и прор. Соломоном. Образ Е. представлен в пророческом ряду иконостасов: из ц. Преображения в с. Б. Вязёмы (90-е гг. XVII в., ГТГ), из придела Успенского собора Большого Тихвинского мон-ря (XVII в., ГРМ), а также из кремлевских церквей и соборов XVII в.: в главном иконостасе Успенского собора (1653) и иконостасе его придела Похвалы Богоматери (1698-1699), в иконостасах Архангельского собора (1680-1681), ц. Распятия Большого Кремлевского дворца (1681-1682, мастер Василий Познанский). Как и в росписи церквей, фигуры пророков Илии и Е. встречаются на одной доске пророческого ряда иконостаса (икона из иконостаса неизв. происхождения, посл. треть XVI в., Ярославль, ЯИАМЗ).

Свиток Е. во фресковых и в мозаичных циклах всегда раскрыт (варианты текста: 4 Цар 2. 2; 2. 4; 2. 6; 2. 12). Текст «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» (4 Цар 2. 12) - возглас Е. при вознесении прор. Илии - встречается в монументальной живописи очень редко, его наличие, напр., в церкви мон-ря Нова-Павлица, по мнению Л. Попович, «объясняется спецификой памятника, нигде более не повторяющейся». В ц. св. Апостолов в Фессалонике на свитке Е. текст из Иез 7. 10. На иконах тексты разнообразнее, чем в монументальных циклах, но также взяты из 4 Цар, напр. на свитке Е. на иконе посл. трети XVI в. (ЯИАМЗ) пространный текст надписи заимствован из 4 Цар 4. 38-41.

На иконах Божией Матери с образами пророков на полях Е. встречается редко. Один из примеров - икона из иконостаса ц. Благовещения мон-ря Св. Троицы в Овчаре, Сербия, «Богородица с Христом, ангелами и пророками» (мастер Митрофан, 1635), где Е. изображен внизу левого поля. Интересна икона 2-й пол. XV в. из мон-ря вмц. Екатерины на Синае «Великий Деисус и святые», на к-рой, по мнению Д. Мурики, скопирована схема минейной иконы и представлен идеально отобранный круг святых, с т. зр. синайского монаха-вкладчика. Е. изображен рядом с прор. Илией в ряду с Моисеем, Аароном и Исаией. Его хитон украшен клавом, правая рука указывает на небо.

На Руси сюжет «Огненное восхождение прор. Илии» известен с кон. XIII в. (икона из собрания В. А. Логвиненко), но особенно популярным он стал в XV-XVI вв. Е. изображен протянувшим руки к прор. Илии, уносящемуся на огненной колеснице на небо (напр., икона кон. XV в., ГРМ). Передача милоти имеет много вариантов изображения: Е. протягивает руки к колеснице, хватается за колесницу, ловит сброшенную прор. Илией милоть, держит милоть вместе с прор. Илией и т. д. Образ Е. включают и другие иконы прор. Илии: напр., клеймо иконы мастера Якова Спиридонова «Прор. Илия, с деяниями» (1679, ЯИАМЗ) или 2 иконы, приписываемые мастеру Федору Евтихиеву Зубову, из ц. прор. Илии в Ярославле: «Прор. Илия в пустыне» (1660) и «Прор. Илия, с деяниями» (1672).

Сцены из Жития Е. встречаются редко. По мнению Е. Я. Осташенко, в позднем средневековье они истолковывались прообразовательно: напр., очищение источника у Иерихона (4 Цар 2. 19-21) и омовение Неемана в Иордане (4 Цар 2. 9-14) - как Крещение, «о чем свидетельствует рекомендация этих сцен для украшения баптистерия» (Осташенко. 2003. С. 25). Подобный житийный цикл Е., сохранившийся в ц. прор. Илии в Ярославле (1680-1681), включает: встречу пасущего волов Е. с прор. Илией, помазание Е. прор. Илией, переход Е. через Иордан с прор. Илией и в одиночку, вознесение прор. Илии, врачевание воды, проклятие детей, насмехавшихся над Е., благословение елея вдовицы, воскрешение сына сонамитянки, а также истории с Нееманом и Гиезием.