Православное миссионерское общество и его деятельность46 (в извлечении прочитано 29 января 1895 г. в общем собрании полтавского отделения Православного миссионерского общества)

25 января текущего 1895 года исполнилось ровно двадцать пять лет со дня открытия Православного миссионерского общества, часть которого составляет наше полтавское миссионерское отделение.

Мы не можем не отметить этого выдающегося момента в жизни Миссионерского общества как в силу той связи, какая существует между ним и нами – его отделением, так и в силу того внутреннего интереса, какой сама по себе представляет деятельность Миссионерского общества. Посему, с благословения преосвященного владыки – почетного члена Миссионерского общества и нашего глубокочтимого председателя, я честь имею предложить вниманию почтенного собрания краткие сведения, характеризующие Миссионерское общество в его происхождении и двадцатипятилетней деятельности.

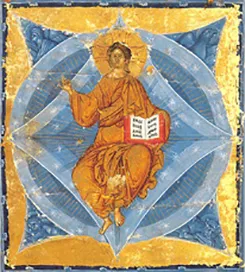

После Своего воскресения Господь наш Иисус Христос дал такую заповедь ученикам Своим: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам (Мф.28:19–20). Ученики Христовы и все последующие преемники их ревностно исполняли эту заповедь Спасителя. Доказательством сему служит то, что среди современного нам человечества уже многие сотни миллионов исповедуют имя Христово. Эта проповедь христианская среди не знающих Христа, исполняемая по заповеди Спасителя, и есть миссионерство. Таким образом, хотя наше Миссионерское общество существует только двадцать пять лет, однако вообще миссионерская работа есть настолько давнее дело, насколько давняя и сама Церковь Христова. Где ни возникали христианские общины, оттуда и раздавалась миссионерская проповедь для неверующих. Под влиянием разных обстоятельств миссионерская деятельность то усиливалась, то ослабевала, но она никогда не прекращалась.

В пределах нашего отечества миссионерская проповедь также никогда не умолкала. Ей по преимуществу мы обязаны тем, что многомиллионное и разноплеменное население у нас постепенно составило собой христианское государство, хотя, конечно, пока далеко еще не все члены нашего государства приведены ко Христу. До настоящего столетия миссионерская деятельность в разных отдаленных концах нашего отечества велась по преимуществу усилиями отдельных представителей Церкви, нередко с помощью государства. Эта деятельность носит по преимуществу характер усилий отдельных, частных, не объединенных. С половины нынешнего столетия в этом деле является новый порядок, по которому для миссионерского дела вполне объединяются труды предстоятелей церковных, попечения государства и заботы самого общества, причем святое дело это во всех отдаленных концах нашего отечества ведется систематически, по общему надлежащему плану. Такой новый порядок является именно с возникновением Всероссийского православного миссионерского общества.

Если мы проследим обстоятельства возникновения и постепенной организации этого общества, то мы увидим, что и ему пришлось испытать общую судьбу большинства человеческих учреждений. Прежде чем оно получило надлежащую свою правильную и прочную организацию, и ему нужно было пережить раньше форму очень несовершенную. Мысль об учреждении общества для содействия миссионерскому делу в России зародилась первоначально среди петербургских обитателей, и там она осуществлена была в 1865 году. Возникло Российское миссионерское общество, которое испросило себе даже покровительство почившей государыни императрицы Марии Александровны. Заведующий делами совет этого общества находился в Петербурге; в совет его входили разные лица и даже женщины, но... не было ни одного лица духовного. Среди членов совета, принявшего на себя высокую обязанность содействовать Церкви в деле ее миссионерской проповеди, не оказался включенным никто из лиц иерархических, то есть никто из тех именно лиц, чей Долг и право по преимуществу заниматься делом христианской проповеди! Энергичнейший из наших архипастырей Филарет, митрополит Московский, настойчиво указывал на этот неправильный порядок, и, однако, общество в таком виде просуществовало почти пять лет. Скоро сама жизнь осудила этот неправильный порядок. Общество это, лишенное духа религиозно-церковного, уклонилось от своей прямой задачи, и в нем произошло «расстройство в его управлении и финансовом положении», которое само собой и вызвало настоятельную необходимость преобразовать его. И это преобразование действительно потом было произведено.

Замечательно: повторило судьбу Российского миссионерского общества однородное с ним Общество восстановления православия на Кавказе. Будучи основано на тех же началах, что и петербургское общество, оно поручено было высшему попечению к руководству также не церковного деятеля, а военного начальника края. И вот одинаковые причины вызвали одни и те же последствия. Не выдерживая надлежаще своего религиозного духа, Общество восстановления православия на Кавказе вдалось в несродные ему предприятия, запуталось и впало в весьма значительные долги. Тогда-то согласным представлением обер-прокурора Святейшего Синода и главного начальствующего на Кавказе ясно обнаружена была необходимость преобразовать и это общество в вид более согласный с основными уставами Церкви, что и было сделано.

Когда сознана была необходимость преобразовать Российское миссионерское общество, тогда как бы само Божественное Провидение выдвинуло и личность, которой подобало совершить это преобразование и затем стать во главе миссионерского дела в России. Личность эта – незадолго пред тем назначенный на Московскую кафедру апостол Восточной Сибири митрополит Иннокентий (Вениаминов). По предложению покровительницы Миссионерского общества государыни императрицы устав Миссионерского общества пересмотрен был митрополитом Иннокентием и видоизменен был согласно требованиям, вытекавшим из самого существа дела. Целью Миссионерского общества ясно поставлено было содействие православным миссиям в деле обращения в православную веру обитающих в пределах Российской империи нехристиан и утверждения обращенных как в истинах святой веры, так и в правилах христианской жизни. Согласно чему обществу этому теперь присвоено было название Православное миссионерское общество. Оно состояло по-прежнему из разных лиц светских, но высшее наблюдение над ним присвоено Святейшему Синоду, а главное руководство и управление предоставлено было обязательно высшему лицу иерархическому, именно митрополиту Московскому. Местопребыванием совета общества избрана всегда и особенно отзывчивая на дела благочестия Москва. В таком виде новый устав утвержден был государем императором в конце 1869 года, а открытие Православного миссионерского общества в Москве с новым уставом последовало 25 января 1870 года, от какого времени мы и считаем теперь двадцатипятилетие его деятельности.

Так, по Божией воле, во главе дела миссионерского в России стал опытнейший из миссионеров, отдавший этому святому делу большую часть жизни своей Московский митрополит Иннокентий. И Господь видимо благословил это дело. Влияние мужа крепкого благочестия, мужа опытного, умудренного не книгами, а самой жизнью, привлекло сразу полное сочувствие к обществу в виде увеличения его членов и средств, самому обществу сообщило дух строго церковный, управлению его дало мудрую практичность, миссионерам придало поддержку для их духа апостольского. Будучи поставлено на твердую почву, дело Миссионерского общества постепенно стало развиваться и расширяться, несмотря на разные серьезные препятствия и затруднения. И когда Господу угодно было призвать к Себе митрополита Иннокентия, при последующих предстоятелях – иерархах первопрестольной столицы Миссионерское общество с прежним успехом продолжало выполнять свою задачу, как оно выполняет ее и ныне. Интересным и поучительным представляется нам окинуть общим взором эту двадцатипятилетнюю деятельность общества, чтобы сколько-нибудь видеть постепенное развитие его дела и достигнутые им поныне результаты.

Развитие деятельности Миссионерского общества находилось в зависимости прежде всего от количества членов, так как от количества членов зависело и количество средств. Чтобы распространить в образованном обществе и народе сведения о миссионерстве и привлечь к нему внимание и сочувствие, возникают в разных епархиях Миссионерские комитеты. Таких епархиальных комитетов уже в первый год по преобразовании Миссионерского общества открыто было 13, а в настоящее время имеется их 44. Членов в первый год Миссионерское общество имело больше 6,5 тысячи человек, а теперь их более 12,5 тысячи человек. Соответственным образом шло и увеличение средств. Сначала средства получались только от членских взносов и церковных кружек «на распространение православия между язычниками империи»; потом с 1873 года сюда присоединен был еще нарочитый тарелочный сбор в Неделю Православия; затем в 1881 году устроена была в Москве Боголюбская часовня, доход с которой всецело стал поступать в распоряжение Миссионерского общества; наконец, в разное время от отдельных лиц поступали в Миссионерское общество крупные пожертвования, выражавшиеся в десятках и даже сотнях тысяч рублей. Чтобы яснее видеть рост средств Миссионерского общества, мы обратим внимание только на несколько следующих общих цифр. От дореформенного общества Православное миссионерское общество приняло готового капитала только 6,5 тысячи рублей, и затем в первый же год своего существования оно сразу годового сбора имело более 100 тысяч рублей. Эта крупная цифра в последующие годы с незначительными колебаниями постепенно возрастает, так что в 1887 году годового сбора было около 150 тысяч, а в 1888 году уже почти до 300 тысяч рублей. За весь же двадцатипятилетний период своего существования Миссионерское общество собрало более 4 миллионов рублей 47.

Наш полтавский епархиальный комитет Миссионерского общества возник в 1888 году попечением нашего глубокочтимого архипастыря, преосвященнейшего епископа Илариона. Интересно и утешительно отметить нам, что в ряду других епархиальных комитетов наш полтавский комитет скоро занял первое место по числу своих членов и ближайшее место после столичных по числу средств. Несомненно, конечно, что высшими успехами своими наш комитет обязан по преимуществу усиленным попечениям своего учредителя и председателя, и потому делом безусловной справедливости было причисление нашего глубокоуважаемого председателя к числу почетных членов Миссионерского общества.

Собираемые средства Миссионерское общество постепенно употребляло, согласно своему уставу, только на миссионерское дело среди нехристиан-язычников. Заботам Миссионерского общества вверено было обращение язычников в пределах всей империи за исключением Кавказа, где действовало нарочитое местное общество. С 1875 года под покровительство Миссионерского общества отдана была Православная миссия в Японии, а с 1879 года деятельность Миссионерского общества стала распространяться и на Кавказе. Везде у нас уже систематически велось понемногу миссионерское дело: существовали миссионерские пункты, или станы, откуда православные благовестники совершали свои путешествия для проповеди среди ближайших язычников. Задачей Миссионерского общества было поэтому прежде всего поддержать и навсегда упрочить существующие миссионерские станы – и оно действительно поддерживало их материально, нравственно, а иногда и юридически.

Затем озабочивалось Миссионерское общество открытием новых станов; также открывало и поддерживало оно при миссионерских станах разные просветительные и благотворительные учреждения. Вот общий рост дела. В пределах Сибири в разных местах в первый же год существования Миссионерского общества было 35 станов и при них 19 школ; в последнее время здесь уже имеется 64 стана и при них 87 школ. В Европейской России открыто 13 станов и 128 школ. При некоторых из сибирских станов имеются больницы, приюты, богадельни, общежития для учащихся, а также церкви 48. В первый год своего существования Миссионерское общество на Сибирские миссии тратило около 10 тысяч, а теперь оно истрачивает на них более 80 тысяч рублей. На инородческие школы в Казанской губернии прежде шло 5 тысяч, а теперь 15 тысяч рублей. На Японскую миссию ежегодно отпускается свыше 23 тысяч рублей. Поддержкой в 5 тысяч с лишком рублей снабжает общество и Переводческую комиссию, существующую при казанском Братстве святителя Гурия, о которой я имел честь и удовольствие докладывать собранию в прошлом году. Позволяю себе напомнить высокопочтенному собранию, что это – та комиссия, которая ведет труд для создания письменности и духовного просвещения на 15 инородческих языках. Из собранных Миссионерским обществом средств за двадцать пять лет всего израсходовано на миссионерское дело пока 2 миллиона 90 тысяч рублей 49. Обо всех этих действиях своих Миссионерское общество своевременно оповещало всех сначала только посредством своих печатных отчетов, затем посредством повременного Сборника сведений о православных миссиях и о деятельности Православного миссионерского общества, потом издавало журнал «Миссионер»; после закрытия своего журнала оно пользовалось для себя страницами «Московских церковных ведомостей», а теперь с 1893 года опять оно издает свой журнал под названием «Православный благовестник».

Если коснемся последствий, которыми увенчивается двадцатипятилетняя деятельность Миссионерского общества, то мы увидим следующее. Прямым последствием является, конечно, число обращенных в христианство язычников. За все время заботами Миссионерского общества обращено в христианскую православную веру 104 тысячи человек из разных нехристианских вероисповеданий. В связи с этим прямым результатом стоят и другие, побочные, которые в будущем подготовляют путь для христианства. Таковы – увеличение расположенности к христианству среди окружающего миссионерские станы языческого населения, поднятие в массе нравственного уровня, увеличение и развитие общего просвещения и гражданственности, укрепление русского общенародного единства. Разумеется, прямые последствия миссионерского дела количественно не так велики, как бы мы этого хотели, однако на самом деле они очень глубоки и весьма важны, особенно если принять в расчет те трудности и тормозы, при каких шло дело.

Чтобы правильно оценить эти последствия, мы необходимо должны обратить внимание на те затруднения и препятствия, какими окружено наше миссионерское дело. Немаловажным затруднением для миссии является прежде всего особенная грубость и неразвитость некоторых племен инородческих, особенно живущих на северных наших окраинах. Однако прямые препятствия для веропроповеднической деятельности наших миссионеров коренятся главным образом в юридически-бытовых условиях, среди которых находятся обитающие во всех пределах нашего отечества инородцы. В иных случаях эти условия совсем не имеют прямого отношения к веропроповедническому делу, а между тем миссионерству приходится с ними считаться. Главным препятствием является крайний фанатизм буддийских лам и магометанских мулл, для которых законодательством к тому же искусственно создано не вызываемое их вероучением административно-иерархическое положение; своим положением они всецело с успехом и пользуются для противодействия христианской миссии. В таком же духе действуют местные языческие старшины, которые заодно с муллами и ламами систематически преследуют склонных к христианству своих соплеменников. Насколько сильно это препятствие, можно судить по следующей поговорке бурят: «без начальства (старшины) креститься – все равно, что удавиться: затрут, замнут насмерть». Случаев в этом роде действительно можно найти немало в отчетах сибирских и даже европейских миссий. Принявший христианство инородец, преследуемый соплеменниками, в большинстве случаев вынужден бывает совсем выйти из прежних экономических условий: его лишают прежних земельных прав, и он становится своего рода изгоем. Поэтому после проповеди для принявшего христианство нужна еще почва в буквальном и собственном смысле слова.

Есть еще весьма серьезные тормозы, красноречиво засвидетельствованные практикой, и в том узаконении, которое непосредственно касается самого «порядка совершения над иноверцами нехристианами святого крещения», – таковы «Правила», высочайше утвержденные 4 декабря 1861 года, особенно их пункты 1 и 5 50. Об изменении этих правил надлежащим порядком ходатайствовал высокопреосвященный Иннокентий в 1862 году в бытность его архиепископом Камчатским; потом ходатайство возобновлено было в 1874 году; в совете Миссионерского общества поднят был вопрос этот и в 1891 году, и однако до сих пор он остается еще открытым. Подобную судьбу имел и вопрос об изменении печальных семейно-бытовых условий принимающих христианство киргизских женщин, возбужденный киргизской веропроповедницей монахиней Манефой (Кабановой). В 1877 году монахиня Манефа лично докладывала об этом покровительнице Миссионерского общества покойной государыне императрице, и однако это весьма существенное препятствие для успехов миссии до сих пор оказывается не устраненным.

Очевидно, устранение обоих препятствий имеет вид непреоборимой трудности.

Были, наконец, препятствия миссионерскому делу и в личном отношении к нему местных высокопоставленных деятелей: достаточно указать на отношение к буддистам в Восточной Сибири барона Корфа и на обстоятельства открытия Миссионерского комитета в Оренбурге при генерале Крыжановском. Для полных успехов оказывается необходимой, таким образом, далеко не одна только миссионерская проповедь.

Создать опытных веропроповедников или миссионеров составляло насколько самую важную, настолько и трудную задачу для Миссионерского общества: для этой цели Святейшим Синодом отдан был в распоряжение общества Покровский монастырь в Москве, в котором и пребывали готовящиеся к миссионерской деятельности добровольцы. За все время монастырь выпустил от себя 27 миссионеров. Однако монастырь мог сообщить только благочестивую ревность в святом деле, но не мог дать надлежащего практического умения и особенно знания инородческих языков. И потому выходило нередко так, что миссионер беседовать с язычником должен был при помощи толмача. Открытое в 1884 году Миссионерское отделение при Казанской духовной академии понемногу стало восполнять этот недостаток в миссионерах. В настоящее время в ознаменование двадцатипятилетия Православного миссионерского общества решено открыть при Покровском монастыре нарочитый институт для приготовления миссионеров. Мы с радостью приветствуем это благое начинание.

Так Православное миссионерское общество начало и ведет свое дело великое. Это дело пустило корни глубоко, захватывает широко, и однако как много еще предстоит ему труда! Ведь в нашем отечестве имеется еще около 8 миллионов магометан и около 1,5 миллиона язычников, ожидающих просвещения светом Христова учения! Язычники обитают не только в отдаленных пределах Сибири, но и недалеко от нас – в губерниях поволжских! Воистину, жатвы много, а делателей мало: мы молить должны Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву Свою (Мф.9:37–38). Изводить жателей, вести с успехом и развивать впредь все свое дело Миссионерское общество может только при полном сочувствии к нему всего образованного общества и народа, когда все проникнутся высоким религиозно-нравственным значением этого дела. Братски христианское сочувствие ему есть одно из средств для его успехов. Кто искренно предан и любит свою православную веру, тот не должен оставаться равнодушным при виде целых областей и племен, входящих в состав нашего обширного отечества и доселе остающихся в язычестве, – по мере своих сил он должен оказывать содействие в обращении их ко Христу. Научение и обращение ко Христу не верующих в Него есть величайшее проявление христианской любви и милосердия к ближнему. «Просветить народы, сидящие во тьме и тени смертной, верой в Иисуса Христа есть высокое назначение народа российского; племена инородческие преданы ему Провидением для того, чтобы он передал им тот же дар Божий (святую веру), который самому ему предан от народа, предварившего нас в Царствии Божием», – справедливо говорит знаменитый наш миссионер архимандрит Макарий (Глухарев).

Но миссионерство наше кроме значения религиозного имеет чрезвычайно великое значение и государственное. «В состав обширного Русского царства входит много разных племен и народностей – магометан и язычников; исторические судьбы нашего отечества и в последнее время складываются так, что русское владычество подвигается все далее и далее в глубину Азии, подчиняя себе все новые и новые иноверные племена и народности. Настоит существенная нужда связать внутренним образом эти племена с Русским государством и народом, сделать их своими для нас. И вот многовековой опыт нашей же собственной истории непреложно свидетельствует, что приобщение инородцев к русской гражданственности происходит вернее и успешнее всего путем обращения их в христианство; святая вера Христова могущественнее всяких других средств смягчает и преобразует их понятия, нравы и образ жизни и сближает их с русским народом». Для культурного развития и для органического слияния с нами в одно политическое тело необходимо насаждение среди них православного христианства. У нас происходит, таким образом, как раз обратное тому, что называют на Западе «культурной борьбой»; у нас православное миссионерство есть, таким образом, деятельность не только во славу имени Христова, но вместе с тем на пользу и во благо государства. О, если бы это убеждение стало достоянием всего православного русского общества!

Пожелаем же Православному миссионерскому обществу процветания и полных успехов в наступившем новом периоде его существования. Мы веруем, что утвердит и благословит Господь всех благих деятелей на пользу отечественного православного миссионерства.