Последнее предсказание Спасителя о Своей смерти и вызов Иуды на предательство (середа)

Мф. 26:1–5, 14–16; Мк. 14:1–2, 10–11; Лк. 22:1–6

С первых времен христианства Святая четыредесятница посвящается воспоминанию о крестных страданиях Спасителя нашего.

И как нужно, как спасительно изучать повествования о крестных страданиях Господа нашего! Апостол Павел свидетельствовал о себе: «Я положил, будучи у вас, ничего не знать, кроме Иисуса Христа, и при том распятого» (1Кор. 2:2). Так считал он важным знание Христа распятого! Грешники! Чем спасены мы от осуждения вечного? Страданиями Иисуса Христа, только Его страданиями. Как же не знать, как не изучать нам спасительных для нас страданий, в их точном и полном виде? Может ли быть что-нибудь дороже, что-нибудь важнее для нас страданий Спасителя нашего? Апостол называет Христа распятого Божиею силою и Божиею премудростию (1Кор. 1:24). Какой высокий, какой обширный предмет для размышлений – распятый Иисус! Самые частные черты того, кто обещан был человечеству древним откровением, выполнялись со всею точностию в истории страждующего Иисуса. Сколько утешений, сколько силы для веры в Иисуса! Дни страданий Иисуса – сокращение целой жизни Его, столько чистой, святой, божественной. В каком свете являются здесь любовь Его к людям, Его покорность Отцу небесному, Его небесная кротость, Его невинность и чистота, Его отрешенность от всего земного для славы Божией. А наставления последних дней Его, высокие и святые, не тем ли более дороги для нас, что они были последние, составляли как бы завещание умирающего отца? Какой сын не дорожит последними словами отца своего? Какой ученик не сокрывает в глубину души своей наставления навсегда прощающегося достойного наставника?

После сего уверен, слушатели, что, при благоговейной любви вашей к страданиям Спасителя, вы охотно, с любовию, будете слушать объяснение евангельских повествований о сих страданиях в Святую четыредесятницу.

Сколько дозволит нам наше разумение, мы будем показывать вам у святых Евангелистов наставление за наставлением, событие за событием, в их исторической последовательности; и при объяснении высоких слов евангельских будем держаться не своего произвола, а указаний святых отцов и Учителей Церкви.

На первый раз объясним последнее предсказание Спасителя о крестной смерти Его и вызов Иуды на предательство.

И бысть, егда сконча Иисус вся словеса сия, рече (Мф. 26:1).

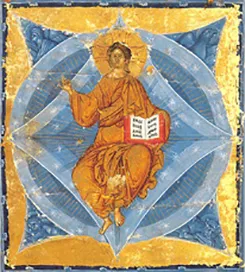

О чем были предшествовавшие словеса? О пришествии Христовом для суда над вселенною (Мф. 24–25). Это было заключительное наставление великого Просветителя мира. Учение о кончине мира – естественное окончание дела Учителя мира. Три года с половиною продолжалось служение невиданного Пророка, небесного образца Пророков. Свет мира, Пророк велий кончил свое дело (Ин. 8:12, Лк. 7:16). После того, если бы Христос Иисус был только Учителем Израиля, Ему нечего было бы более делать на земле. Чтό нужно было возвестить людям, Он возвестил. Воля Божия о людях открыта Сыном Божиим в такой полноте, в какой не открывалась она дотоле; она изложена в такой ясности, в такой близости к разумению каждого, как не открывали Пророки. – Самые враги Иисуса свидетельствовали, что еще никто из людей не говорил так, яко глаголал сей человек (Ин. 7:46). Но Иисус еще при рождении назван Спасителем мира; еще при рождении Его небо возвестило, что с Ним являются мир на земле и между человеками благоволение неба. Ясно, что Он более, чем Учитель Израиля, более, чем Просветитель мира. Да и для бедного человечества довольно ли было того, чтобы возвестить ему волю Божию, даже во всей ее полноте? Нет, для спасения его необходимо, чтобы примирено было с ним, виновным, небесное правосудие. – И вот ожидаемый веками Спаситель, возвестив волю Божию, яко Пророк, совершает примирение неба и земли, яко Первосвященник. Об этом-то Он говорит теперь ученикам.

Рече учеником своим: весте, яко по двою дню пасха будет, и Сын человеческий предан будет на пропятие (Мф. 26:2).

Не раз Спаситель указывал на крестную смерть Свою символически: в таком виде объяснял Он вознесение змия в пустыне (Ин. 3:14), в таком виде говорил о разорении храма тела Своего Иудеями (Ин. 2:19). Не раз и ясными словами давал знать, что должен Он пострадать и умереть в Иерусалиме (Мф. 16:21, 17:22, 20:18). И вот еще раз, но уже в последний раз, за два дня, предсказывает Он крестную смерть Свою. Не ясно ли, что эта смерть – дело особенной воли Божией? Не ясно ли, что Иисус Христос с полною свободою идет на смерть, по определению воли Божией? Он говорил и прежде: область имам положити ю (жизнь) и область имам паки прияти ю: сию заповедь приях от Отца Моего (Ин. 10:18). И вот самые дела Его показывают то же.

Весте, яко по двою дню пасха будет. А чтó был за день, когда было это сказано ученикам? За шесть дней до Пасхи Господь Иисус был в Вифании, где Мария помазала Ему драгоценною мастию ноги; и это было в субботу (Ин. 12:1–2). В следовавший за тем день был торжественный вход в Иерусалим (Ин. 12:12). В понедельник на пути в Иерусалим проклял Иисус бесплодную смоковницу и на ночь возвратился в Вифанию (Мф. 21:18; Мк. 11:13,18,19). Во вторник на замечание Петра об иссохшей смоковнице говорит о силе веры и потом в Иерусалиме беседует с книжниками (Мк. 11:20,27). – Таким образом в среду великой недели Господь говорит ученикам о страданиях Своих, которые должны совершиться в Пасху.

По двою дню Пасха будет, и Сын человеческий предан будет на пропятие. Что это за стечение двух обстоятельств? Пасха – самый торжественный праздник евреев. С ним соединялось, во-первых, воспоминание о спасении первенцев Израиля от погубляющего меча небесного, губившего первенцев Египта, и, во‑вторых, воспоминание о спасении всего израильского народа от Фараона, погрязшего в волнах Красного моря. Как ни велики были эти события в судьбе Израиля, но самую высокую важность пасхальному торжеству сообщало прообразовательное значение пасхального агнца. Когда Господь Иисус сказал ученикам своим, что Он предан будет на распятие в Пасху, не видно, поняли ли они указание Его на таинственное стечение дней страдания Его со днями Пасхи. Но впоследствии, просвещенные Духом Святым, они ясно и настойчиво указывали иудеям на эту таинственную связь событий. Пасха наша за ны пожрен бысть Христос, говорил апостол Павел и предписывал праздновать новую Пасху не ядением опресноков, как праздновали евреи, а в чистоте и кротости души (1Кор. 5:7–8). Мы спасены, учил апостол Петр, честною кровию Агнца непорочна и пречиста Христа (1Петр. 1:19) и, следовательно, не имеем нужды в пасхальном агнце Египта.

Тогда собрашася архиерее и книжницы и старцы людстии во двор архиереов, глаголемаго Каиафы, и совещаша, да Иисуса лестию имут, и убиют (Мф. 26:3–4).

По повествованию св. Иоанна, Синедрион вслед за тем, как Иисус воскресил Лазаря, положил убить Иисуса. Он отдал тогда же приказание отыскать и взять назорейского Учителя: но Господь, не подвергая себя опасности прежде времени, скрылся. Это было за неделю до Пасхи (Ин. 11:53, 55, 57, 12:11). – Теперь Синедрион собрался рассуждать о том, как привесть в исполнение свое решение о смерти Иисуса. Он положил, во-первых, действовать против Него не иначе, как скрытно; во-вторых, определил, что смерть Его отнюдь не должна быть в праздник Пасхи (Мк. 14:2). Отчего Синедрион положил так действовать против Иисуса? Да не молва будет в народе, бояхуся бо людей (Лк. 22:2). Чистая совесть не боится ничего, а нечестивый бегает и тогда, как никто за ним не гонится (Пс. 13:5). Синедрион боялся народа, который уважал Иисуса, хотя последствия доказали, что этот страх был вовсе напрасный. Чистая совесть действует открыто; она не пренебрегает благоразумною осторожностию, но не таится от людей по страху человеческому и не любит мер лукавой хитрости. Синедрион чувствовал, что дело его – далеко не дело чистой совести, и вынуждался действовать лестию, мерами низкой хитрости. Итак, Синедрион составил план своему действию. Исполнились ли его намерения? Казалось, как людям, имевшим в руках своих сильную власть, не привесть в исполнение того, чтó необходимо было по их соображениям? И однако вышло совсем напротив. Отчего это? Оттого, что прежде, чем положили люди свое решение, Посланный Отцом небесным сказал: по двою дню пасха будет, и Сын человеческий предан будет на пропятие. Так разрушаются советы человеческие, коль скоро не отвечают они совету Божию. Люди против своей воли, во вред своей чести, делают то, что прежде прознали невыгодным для себя и чего не хотели делать, – делают потому, что тому назначила быть воля Божия.

Тогда шед един от обоюнадесяте, глаголемый Иуда Искариотский, ко архиереом, рече: что ми хощете дати, и аз вам предам Его (Мф. 26:14–15).

Для Синедриона Иуда нужен был тогда, как Синедрион положил, да Иисуса лестию имут. Так, нет сомнения, что Иуда вызвался на предательство не прежде того, как происходило второе совещание Синедриона. Иуда узнал, что Синедрион ищет случая взять Иисуса тайно, и он поспешил вызваться на услуги сильному Синедриону.

Что заставило Иуду решиться на такой черный поступок? Иные думают, что Иуда по вере в Мессию-царя желал скорее увидеть земное царство Его. Каиниты благоговели пред Иудою за его предательство и говорили, что он один из Апостолов обладал прозрением в тайну спасения людей смертию Иисуса1. Подобное говорят некоторые из новых. Но Евангелисты ни словом, ни намеком не указывают на то, что в Иуде было желание скорее воцарить Учителя, хотя такая мысль о нем облегчала бы скорбь их о брате-предателе; напротив, везде показывают они в Иуде душу, алчную до корысти, до денег. Богочеловек свидетельствует: «горе тому человеку, которым Сын человеческий предается» (Мф. 26:24). А такой строгий суд, конечно, не относится к провидцу царства Мессиина. Иуда в самом начале предательства высказывает свою душу: что ми хощете, говорит, дати и аз вам предам Его? Сам говорит, что ему нужны деньги, и за деньги готов он предать Учителя своего. То же самое говорит он и в предсмертной исповеди. «Предал я, говорит, кровь неповиную», – и возвращает погибельные сребренники. Так, страсть к деньгам вызвала Иуду на предательство. Она давно зародилась в душе Иуды, воспитывалась и росла мало-помалу, питаемая усердно. Усиливаясь постепенно, она затемняла в душе его светлые мысли о небесном Учителе и делах Его. Спаситель жизнию Своею пробуждал совесть Иуды для борьбы с страстию, обличал неверие его и ясными словами (Ин. 6:64). Но страсть росла и закрывала от взора Иуды чистые мысли о любви и правде, о благоговении и благодарности. Она доводила его до тайного воровства (Ин. 12:6), и наконец довела и до предательства. И вот он торгуется с злодеями о цене, за которую готов им выдать великого Учителя, Друга и Посланника Божия. Страшно остановиться мыслию на том, до чего доводит страсть к деньгам. Верно слово Апостола: хотящии богатитися впадают в похоти многи несмысленны и вреждающия, яже погружают человеки во всегубительство и погибель (1Тим. 6:9). По последнему раскаянию Иуды видно, что, жадно желая воспользоваться сребренниками, он не смотрел на последствия своего поступка или же отклонял мысли о них, думая о том, что Учитель его найдет средства избавиться из рук Синедриона, как избавлялся не раз. Сильная страсть наводит густой мрак на душу. «Как пьяный, – говорит св. Златоуст, – пока наполняет себя вином, не чувствует вреда от того, – а после узнает по опыту, как это вредно: таков и грех. Пока не совершился, омрачает ум, стоит над ним густым облаком; а потом уже восстает совесть».

И слышаше, возрадовашася (Мк. 14:11).

Вот и злодейству люди радуются! Ах! Как не всякая радость людей стоит радости! Радуются тому, что открылся дешевый случай сделать зло, нашелся легкий способ совершить злодейство, явился человек, готовый помочь в злодеянии. Какая страшная радость! И, однако, мало ли у людей радостей не лучшего значения?

И поставиша ему тридесять сребреник (Мф. 26:15).

Тридцать сребренников обещано Иуде. Тридцать сребренников, или, что то же, 30 сиклей, на наши деньги стоят не более 15 рублей серебром. Тридцать сиклей по закону цена рабу (Исх. 21:32). Видите, как недорого оценили иудеи Того, Кто столько делал им добра. Евангелист Матфей говорит о цене, какою оценили иудеи Христа Иисуса, словами пророка Захарии. У пророка Господь с жалобою говорит: и поставиша цену Мою тридесять сребреник (Зах. 11:12). Итак, цена раба иудеями назначается Самому Мессии, Господу. Так оценен миром Спаситель мира, по предречению пророческому.

И исповеда, и искаше удобна времени предати Его им без народа (Лк. 22:6).

Иуда обещал и стал искать удобного времени предать Иисуса Христа тайно от народа. По желанию ли только Синедриона Иуда хотел тайно предать Иисуса? Конечно, и Синедрион, как видели, опасался народа. Но Иуда боялся и за себя. Он отважился на свое дело только ночью. В грехе не ищите твердости и мужества. Он столько же низок, сколько и слеп. Иуда, после того, как видел столько раз опыты всемогущества Иисусова, думал теперь, что можно найти время и место, когда Иисус Христос, если бы и захотел, не скроется от врагов. А выставлять себя предателем Учителя пред народом – это уже слишком много для Иуды.

О Свет Божественный! О любовь, предающая Себя за нас на страдания! Просвети взор души нашей, чтобы видели мы погибель желаний грешного сердца нашего. Вдохни в нас страх святый, чтобы трепетали мы греха, лишь только приблизится он к душе нашей. Укрепи волю нашу благодатною силою для борьбы с нечестием.

Слушатели мои! Страшен грех Иуды, страшен вызов его предать Спасителя за сребренники. Но страсть любостяжания росла в Иуде мало-помалу. – Наше дело бороться с грехом, и нам легко одержать верх над ним, если будем побеждать в себе страсть, пока она еще в зародыше. Зачем это легкомыслие, зачем эта безрассудность, что считаем мы ту или другую страсть нашу малостию и тем даем ей волю более и более брать силу над нами? О! не будем дозволять лукавому сердцу придумывать извинения слабостям нашим. Со всею твердостию, со всею строгостию восстанем против греха, лишь только он коснется души нашей. Нам велено подвизаться против греха до крови, до пожертвования и силами, и всем любимым. Надобно ли отказаться от опасных связей с людьми, не станем ходить в совет нечестивых, не станем останавливаться на пути грешников (Пс. 1:1). Вечное спасение души стоит самых тяжелых временных подвигов. Будем беречь себя для славы имени Божия.

«Слушайте все сребролюбцы, страждущие болезнию Иуды, – поучает св. Златоуст, – слушайте и берегитесь страсти сребролюбия. Если тот, кто пребывал со Христом, творил чудеса, пользовался таким учением, упал в такую бездну оттого, что не был свободен от сей болезни – не более ли вы, которые не слушаете писания и всегда заняты настоящим, легко можете быть уловлены этою страстию, если будете беззаботны?.. Как ты надеешься избежать этой болезни, когда не употребляешь сильного лекарства и не прилагаешь усердного старания?.. Эта страсть – самая ужасная из всех страстей. Отселе убийцы, отселе войны и драки, отселе всякое зло, как бы ты его ни назвал... Нет никакой прибыли от денег, когда душа бедна, и нет ущерба, когда душа богата...»3 Богу слава. Аминь.