Омовение ног (беседа о страданиях Господа нашего Иисуса Христа)

Ин. 13:1–17; Лк. 22:24–30

Чудное зрелище представляла сионская горница в последнюю пасхальную вечерю Христову! Он – Господь неба и земли – с смирением слуги и с любовию друга омывал ноги у учеников. Посмотрим ближе на дивное деяние дивного Господа нашего.

Бысть же и пря в них, кий мнится их быти болий? (Лк. 22:24).

Господь говорит о наступающих скорбях, о близком кресте, а ученики начинают спор о первенстве. С чего начался спор о первенстве между учениками? Егда бысть час вечери, возлеже и обанадесяте Апостоли с Ним, говорит св. Лука пред тем, как сказывает о споре за первенство (Лк. 22:14). Это сближение двух обстоятельств само собою подает мысль, что прение учеников о первенстве возбудилось по случаю размещения их вблизи Учителя. – Первое чувство, возбудившее этот спор, была ревность быть как можно ближе к возлюбленному Учителю. Вслед за этим чувством пробудились мысли о земном царстве Мессии и главных деятелях сего царства – мысли, принадлежавшие тогда едва не всем иудеям. Эти мечты о земном величии уже обличал Спаситель в добродушной матери сынов Зеведеевых в слух всех учеников, но с ними еще не расстались и теперь ученики Христовы. Так трудно и лучшим людям ослаблять в себе привычные мнения, привычные склонности, привычные заблуждения! Апостолы Христовы только тогда стали выше мнений народных, выше своих слабостей, когда перерождены были Духом благодати, нисшедшим в день Пятидесятницы.

Ведый Иисус, яко вся даде Ему Отец в руце... возстав с вечери, и положи ризы... (Ин. 13:3–5).

Исполненный любви к ученикам Своим, Спаситель не мог оставить без обличения слабости их, поднявшей спор о первенстве. Но, не начиная вразумлять их словами, Он подает им врачевство в необыкновенном действии, потом уже предлагает наставление. Дивное действие, кроме того, что было врачебным для учеников, служило заключительным выражением того значения, какое имело земное служение Иисусово. – Три великие истины ознаменовали земную жизнь Иисуса Христа, и их же печатлеет Он теперь пред учениками. – В жизни Иисуса выражалось то, яко вся даде Ему Отец в руце – поручил Ему совершить спасение человечества (Мф. 11:27–28), возложил на Него все это великое дело (Ин. 17:3–4); не менее ясно показал Он в своей жизни и то, яко от Бога изыде – с неба низшел Он, и все дела Его – не дела человеческие, а дела Сына Божия; наконец, взору Его было открыто, яко к Богу грядет, близка к Нему смерть, после которой подвиги любви Его к людям увенчаны будут славою у Отца небесного. Три эти высокие истины вызывали Его в земной жизни на подвиги самоотвержения. И по их же внушению, Он является теперь пред учениками не только обыкновенным сыном человеческим, но слугою учеников Своих, полным небесной любви к ним. У евреев хозяин дома, если хотел оказать особенное внимание к гостям или к домашним своим, в начале трапезы отдавал приказание слуге омыть ноги приглашенным к трапезе (1Цар. 25:41). Господь принимает на Себя Самого дело слуги. И как выполняет это дело? С самым полным усердием искреннего слуги. Когда вошел Он и ученики Его в сионскую горницу, то Он и ученики по обыкновению возлегли за приготовленною трапезою (Лк. 22:14, Ин. 13:2). Ученики покоились, вели спор за первенство; а Он встает, Сам снимает с Себя верхнюю одежду, берет полотенце и опоясывается им; не останавливается и на том, Сам же наливает воду в умывальницу; «не приказывает другому сделать, а Сам все это делает».

И начат умывати ноги учеником, и отирати лентием, им же бе препоясан. «Мне кажется, – говорит св. Златоуст, – что Он прежде всего омыл ноги предателя, поскольку Евангелист сказал: начат умывати ноги учеником, и потом прибавил: прииде к Симону Петру». Такое объяснение принадлежит всем учителям греческой Церкви, и его же видим в церковном чине омовения ног.

Прииде же к Симону Петру. И глагола Ему: Господи! Ты ли умыеши мои нозе? Невиданное деяние небесного смирения отозвалось сильным потрясением в сердцах учеников. Но они с детскою покорностию и благоговением смотрели на служение Учителя и Господа своего. – Только Пeтр, всегда пламенный, всегда откровенный, и здесь оказался верным себе. – Господи, Ты ли мои умыеши нозе? Отзыв сильный, выразительный. Здесь все исповедание Петра о Господе и о себе. Ты ли, говорит он, Кто так велик, свят и высок, Ты ли, Господь, повелевающий морю и ветрам, дающий зрение слепым, здоровье больным, жизнь мертвецам, Ты ли, пред Кем великие Пророки не более, как ученики и слуги, Ты ли хочешь умывать ноги мне, Симону? О нет! Не стал я лучше того, чем был, когда говорил Тебе: Господи, изыди от Мене, яко муж грешен есмь (Лк. 5:8).

Отвеща Иисус и рече ему: еже Аз творю, ты не веси ныне, разумееши же по сих (Ин.13:7).

Это значит, что дело Петра – повиноваться воле Господа и смирение свое свидетельствовать покорностию: это необходимо уже и потому, что Петру неизвестно теперь значение деяния Спасителева и может быть понято им только впоследствии.

Глагола Ему Петр: не умыеши ногу моею во веки. Отвеща ему Иисус: аще не умыю тебе, не имаши части со Мною (Ин.13:8).

Смирение Петра после преподанного ему вразумления оказывалось уже не смирением, а делом своелюбивого произвола. Петр походил теперь на больного, который, не понимая ни своей болезни, ни силы предлагаемого лекарства, упорно отвергает помощь врача. И ответ Петру был такой же, какой сказал бы врач нерассудительному больному. Спаситель говорит: аще не умыю тебе, тогда как омывал Он только ноги, и Петр два раза отказывался только от омовения ног. Что это значит? Это значит, что действие Спасителя не ограничивалось видимым омовением ног, а простиралось невидимо на омовение всего человека, и что Петр особенно имел нужду в таком омовении. Так объясняет омовение Свое и Сам Спаситель (Ин.13:9–10). Нечистому, кто бы он ни был, нельзя войти в царствие Божие; а нечистоты души омываются только благодатию Христовою. Потому нельзя иметь участия в царстве Христовом без омовения благодатию Христовою (Ин. 3:3; Кол. 3:9–10). Так понял Господа своего и Петр и сказал: если так, Господи, то не только ноги, но и глава и руки мои требуют очищения, – я нечист от ног до главы.

Глагола ему Иисус: измовенный не требует, токмо нози умыти: есть бо весь чист. И вы чисти есте, но не вси (Ин.13:9–10).

Чтобы объяснить ученикам значение совершаемого омовения, Спаситель указывает им на положение человека, омывшегося в воде. Тот выходит после омовения чистым, но становясь ногами на земле, марает их пылью, и потому должен снова омыть их. За исключением одного, ученики Христовы были чисты, как омытые живоносным учением Его (Ин. 14:3). Оставалось омыть ноги. Нужно было смыть пыль и нечистоту, приставшие к ним от соприкосновения с миром, среди занятий и дел земных, при обращении с земными людьми. Такова жизнь земная! Пока человек живет на земле, он волею и неволею марает ноги в пыли, никак не спасается от нечистот греха, хотя глава его поднята к небу, дух и ум устремлены в горнее, сердце бьется чувствами небесными. Грехопадения кто разумеет? От тайных моих очисти мя, молился Давид (Пс. 18:13). Таким образом, после возрождения в купели крещения необходимо каждому омовение благодатию покаяния; особенно это надобно повторять пред св. евхаристиею, как и Спаситель омыл ноги учеников пред сею тайною.

Весте ли, чтó сотворих вам (Ин. 13:12–17)?

Апостолам из слов Спасителя Петру открывалось значение омовения, о котором говорил Он Петру. Но уразумев сие, они еще не все поняли. И Спаситель показывает им другую сторону своего действия. Он говорит им: «вы справедливо называете Меня Учителем. Но если Я, Учитель ваш, омывал вам ноги: то и вы должны делать то же». Значит, последователи Иисуса Христа должны отличаться тем же духом смирения и любви, с каким Он, Господь и Учитель, омыл ноги ученикам. Какая высота человеческая не должна пасть во прахе пред смирением Господа? Какая гордость, если только это не гордость сатанинская, будет считать унижением для себя служить брату своему в его нужде, хотя бы то был последний нищий, когда Господь неба и земли подал пример такого смиренного служения ученикам? Если Он омыл ноги даже у предателя Своего, нам ли, слугам, становиться выше Владыки нашего? И мы должны оказывать любовь оскорбившим нас чем только можем. Апостол Павел, имея в виду высокий пример Господа, поучает нас: «не делайте ничего по ревности или по тщеславию: но по смиренномудрию почитайте один другoго лучшим себя; каждый из вас заботься не о себе только, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какиe и во Христе Иисусе» (Фил. 2:3–5).

Царие язык господствуют ими, и обладающии ими благодателе нарицаются. Вы же не тако (Лк. 22:25–26).

Пример Господа уже показал ученикам, что они должны препираться между собою не за первенство, а в смирении и любви. Обращаясь прямо к спору их о первенстве, Спаситель дает им знать, что они, споря о первенстве, допускают до сердец своих дух языческий, а не Его дух. Владыки языческих народов величаются пышными титлами, не отвечая титлам делами своими; называются благодетелями, тогда как тиранствуют; называются царями только для того, чтобы показывать над подчиненными тяжесть власти, а не заботу о пользе их. Титло Благодетелей (эвергетов) носили Птоломеи египетские, которые, однако, отличались только жестокостями своеволия. Такие свойства, такие дела – собственность языческого мира, язык. Вы же не тако: но болий в вас да будет яко мний, и старей, яко служай. В христианском обществе не должно быть правил и обычаев языческих. Более других великий по способностям и дарованиям должен являться в отношениях своих к другим, как бы он был самый малозначащий, и старший по званию, начальник других по власти должен вести себя так, как бы он был слугою других. Значит, ни гордости, ни тщеславию, ни честолюбию не место в христианском обществе.

Кто бо болий? Возлежай ли, или служай? Не возлежай ли? Аз же посреде вас есмь яко служай (Лк.22:27).

Эти слова Спасителя, сохраненныя св. Лукою, имеют очевидную связь с омовением ног, о котором повествует св. Иоанн. Вне этой связи они были бы малопонятны. Аз же посреде вас яко служай: не взято ли это с того положения, в котором был Спаситель, умывая ноги ученикам? По общему обыкновению хозяин дома сидит за столом, как господин над домашними; отправлять служебную должность при столе дело слуги (Лк. 17:7–8). В сообразность с этим порядком Спасителю надлежало бы принимать услуги от учеников, как Господу и Учителю их. А Он для их наставления действует иначе.

Вы же есте пребывше со Мною в напастех Моих. И Аз завещаваю вам Царство... (Лк.22:28–30).

Обличив в учениках Своих желания земной власти, Господь отдает им и честь, какую заслужили труды их. Сколько неприятностей, сколько оскорблений и горьких обид наносили им частию в лице Учителя, частию им прямо фарисеи и книжники! А они доселе остаются с Ним, тогда как «многие из начальников, хотя веровали в Него, но для фарисеев и саддукеев не исповедывали» (Ин. 12:42). Строгость жизни Учителя (Мф. 8:20, Лк. 9:58), строгость учения Его (Лк. 14:33, 18:25; Мф. 19:9–10), глубина тайн Его (Ин. 6:68–69) также не заставили их удалиться от Него. Все это есть дело терпеливой любви их. За труды терпения следует наградить. И Господь указывает ученикам на высокую награду, ожидающую их, хотя и не ту, о которой они мечтали, увлекаемые мнением народным.

Аз завещаваю вам царство, яко же завеща Мне Отец.

В награду за земной подвиг, за выполнение воли Божией, Отец небесный поставил Сына Своего наследником всего (Евр. 1:2). – Сын Божий делает наследниками сего царства разделявших с Ним скорби земного служения Его.

Да ясте и пиете на трапезе Моей во царствии Моем, и сядете на престолех, судяще обеманадесяте коленома Израилева.

То, что можно понять нам, странникам земли, в этом образном описании прославленного состояния Апостолов, состоит из двух преимуществ – из чести быть вблизи Царя небесного и из участия во власти суда Его. – Апостолы и до всемирного суда наслаждаются блаженством; учением и писаниями своими они и теперь судии над Израилем и даже над всем миром. – Но полная слава святых откроется после суда Христова над вселенною. Потому и полное значение обетования о славе Апостолов откроется только после всемирного суда. Точно так и достоинство Апостолов в Новом Иерусалиме, показываемое тайновидцем (Апок. 21:12–14), теперь для нас есть тайна; буквы описания мы еще разбираем, но полного смысла, точного смысла уразуметь не можем.

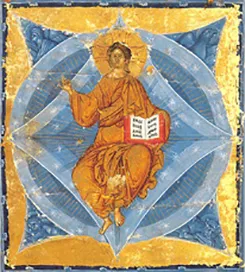

Слушатели мои! То, что совершил Спаситель для Апостолов на последней вечере, есть сокращение всей Его жизни, дух всего земного служения Его. Пусть же сей чудный образ всегда будет пред нашим взором; он будет проливать живительный свет на жизнь нашу. Лик Спасителя, омывающего ноги ученикам, в виде слуги, будет защитою нам против помыслов гордости, против любочестия, против лености в служении ближним, против равнодушия к скорбям и нуждам братий и сестр, против скупости, сжимающей руки наши при подаянии Христа ради. Аминь.