О любви преподобного Сергия и о прославлении преподобного Варнавы Гефсиманского

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. В нынешний день, дорогие братья и сестры, прославляя память преподобного Сергия, мы особо обращаем внимание на ту черту его духовного облика, что он более всего стремился в своей обители водворить любовь между учениками. Тот общежительный устав, который он ввёл в своей обители, преследовал целью не столько общее имущество, сколько взаимное согласие, взаимную любовь и единый дух между учениками. И если мы посмотрим на всю жизнь преподобного Сергия, то мы увидим, что многие его поступки ничем другим не могут быть объяснены, как только его глубокой любовью к своим ученикам. По любви к ученикам, когда он ещё жил здесь один, стал принимать и для совместного жительства. По любви к ученикам он согласился принять на себя и звание игумена обители. По любви к ученикам он извёл для них источник воды, чтобы облегчить их труды. По любви к своим ученикам он молился, чтобы обитель не оскудела ничем, и чтобы братия, впав в нищету и голод, не разошлась бы. По любви к ученикам он вернулся к ним, когда на некоторое время покинул их из-за распрей. По любви к ученикам он отказался от сана митрополита, желая пребывать вместе со своими возлюбленными учениками вместе до самого конца своей жизни. Что, как не любовь к ученикам преподобного Сергия, подвигло Божию Матерь явиться ему не одному, но тогда, когда он был со своим возлюбленным учеником преподобным Михеем? Что, как не любовь преподобного Сергия к своим ученикам, открыла блаженному Симону таинственный небесный огонь благодати Святаго Духа, который озарял их учителя во время совершения Божественной Литургии?

И вот эта любовь к ученикам, желание собрать братство духовное на многие и многие годы – эта любовь открыла преподобному Сергию и дивное видение. Однажды, когда он молился в своей келье, внезапно он услышал глас, который взывал к нему: «Сергий!» – и выглянув из окна, он увидел великий свет, который осиял всю обитель. В этом свете находилось множество птиц, которые летали не только внутри монастыря, но и за его ограды. И вот голос Божий ему пояснил: «Как ты видишь ныне множество птиц, летающих здесь и вне ограды, так умножатся твои ученики, которые пойдут по твоим стопам». Вот эта любовь преподобного Сергия к его ученикам, она простиралась не только на тех учеников, которые жили с ним непосредственно вместе, но и все те иноки, которые приходили сюда на протяжении сотен лет, они все себя считали учениками преподобного Сергия. Равно и к ним изливалась его любовь, равно и к ним простиралось милосердие Божие.

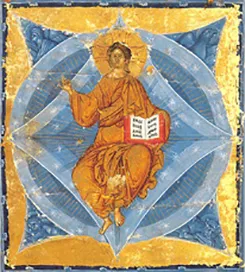

Ныне, братья и сестры, мы находимся в преддверии прославления одного из последних по времени учеников преподобного Сергия. Это старец Гефсиманского скита отец Варнава, который жил совсем недавно, он был почти нашим современником, он был таким же учеником преподобного Сергия, хотя и разделен был пятьюстами веками от его жизни. Таковы были ученики Михей, Никон и другие. Родился отец Варнава в 1831 году в крепостной семье. Это была простая, но благочестивая семья, в которой он прежде всего должен был навыкнуть крестьянскому труду. Но мальчик не только полюбил труд. С самого раннего детства он полюбил и слово Божие, и молитву. Он был ознаменован особыми видениями. Однажды, когда он тяжело заболел и находился, ещё будучи отроком, при смерти, его тяжко душил кашель, он внезапно изменился в лице. Родители спросили: «Что с тобой?» – и вот он говорит: «Я увидел, как со мной вместе находится некий юноша в белом одеянии. Он держит раскрытую книгу, листает её, и вот мне стало легче, и болезнь моя проходит». И действительно он исцелился, это было явление Ангела, который хранил его для того, чтобы он стал учеником преподобного Сергия.

Прошло время, и этот юноша в 1850 году вместе с матерью приходит в нашу обитель. Когда он приложился к мощам преподобного Сергия, то он ощутил такую радость, такое блаженство, что дал обет: если Богу будет угодно, прийти сюда в обитель к авве Сергию. И вот, видя его искреннее стремление, видя его желание разрешиться от уз крепостничества не ради мнимой свободы, а ради свободы во Христе, помещик отпустил его в монастырь. Недолго он пробыл в нашей обители. Его смущала её многолюдность, а он искал уединённого покоя, и по благословению настоятеля он отправился в Гефсиманский скит, который находится в нескольких километрах от нашей обители. И вот ещё будучи послушником, он стяжал необычайные дары, которые обыкновенно Бог дарует людям, умудрённым Духовной и житейской опытностью. Он имел дары прозорливости, он видел приходящих людей и приводил их к покаянию. Своей горячей молитвой он много раз исцелял людей от болезней, но прикрывал это как бы различными естественными случаями. Когда умирал его старец, то он дал ему завет, дал ему две просфоры и сказал: «Этим питай алчущих – словом Божьим и хлебом, так хочет Бог». И дал ему также обет создать особую женскую обитель в той стороне, где было сильно развито раскольническое старообрядчество. И вот многие искушения, многие гонения, многие тесноты потерпел отец Варнава, потому что трудно было вместить, что послушник имеет такие обетования; что послушник, не имеющий священного сана, становится уже руководителем душ человеческих; что послушник начинает созидать обитель по указанию Царицы Небесной. Однако прошло время, и этот послушник возрос в великого духовника. Когда умирал преподобный Амвросий Оптинский, в это самое время преподобный Варнава стал духовником не только народа, приходящего в нашу обитель, но и всей братии. Он утешал народ и братию словом и хлебом, как ему и было завещано. Около его кельи толпилось множество народа. Вы сами знаете, что человек часто оказывается в таких обстоятельствах, что невозможно бывает их изменить. Чем тогда можно помочь этому человеку? Одно только средство: слово утешения, которое помогает нести тяжкий крест. И вот народ за то слово утешения, которое преподобный Варнава давал каждому страждущему, дал ему именование «утешительный старец» – тот старец, который может утешить всякого человека во всяком положении. Но не только простые и страждущие, и нищие приходили к его келье. В 1905 году в его келью вошёл сам император Николай Второй. О чём была беседа старца утешителя с императором, который обладал такой громадной страной, для нас оставалось тайной. Мы только знаем, что он вышел из кельи весь в слезах. Что же мог он там поведать старцу? Мы знаем, что уже к этому времени Николай Второй знал пророчество преподобного Серафима о том мученическом кресте, который ему предлежал. Но каково бы ни было пророчество, от кого бы оно ни исходило, трудно человеку цветущих лет во главе самой высшей власти, трудно смириться с этим пророчеством, трудно усвоить себе мысль, что ты должен принести жертву за весь народ.

И вот старец Варнава как старец утешитель, после того как было дало ему пророчество, он утешил его в том подвиге, который надлежало ему пронести для того, чтобы стяжать венец мученический. Преподобный Варнава, прозревая и будущие бедствия Церкви говорил, что эти бедствия будут усиливаться, храмы будут закрываться, но так не будет до конца, Господь явит Свою милость, и храмы вновь будут восстановлены.

Когда скончался преподобный Варнава, – а он скончался как истинный пастырь – исповедав свою духовную дочь, он подошёл к престолу и тут же предал дух свой Богу. Когда он скончался, то на его плите была надпись: «Он жил во славу Божию». Действительно, этот ученик, разделённый от преподобного Сергия пятью веками; ученик, который происходил из крепостных, – а преподобный Сергий происходил от знатных родителей – он прожил свою жизнь в едином духе с преподобном Сергием, так же, как и его великий учитель, не во славу человеческую, а во славу Божию. Преподобному Сергию некогда явился ангел, который научил его грамоте. Так же и преподобному Варнаве явился ангел, который сохранил его жизнь. Преподобный Сергий стремился в пустыню, а преподобный Варнава пришёл в пустынный скит, избегая многолюдья. К преподобному Сергию собралась братия, когда он ещё не был игуменом, как и к преподобному Варнаве, когда ещё он был послушником, приходили люди, прозревая в нем старца. К преподобному Сергию пришёл великий князь Димитрий Донской за благословением, чтобы положить душу свою за веру и за своих друзей. А к преподобному Варнаве пришёл император Николай для того, чтобы получить утешение в своём подвиге и также положить душу свою за своих друзей.

Вот видите, братья и сестры, какова любовь и связь нашего учителя преподобного Сергия со своими учениками. Ни время, ни пространство, ни происхождение – ничто не может разлучить учеников преподобного Сергия от своего учителя, если их связывает любовь Божья. Вот и ныне, в этот день, пред тем, как мы будем прославлять преподобного Варнаву, попросим у преподобного Сергия, дабы и наша жизнь была жизнью во славу Божью, дабы и среди нас пребывал Дух Утешитель, Который воодушевлял преподобного Варнаву, дабы и около нас люди ощущали дух утешения, дух мира, дух любви. Тогда не оскудеет обитель преподобного Сергия. Тогда новые и новые ученики придут сюда, дабы послужить Богу и своим ближним. Аминь.

Притча о мытаре и фарисее

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Нынешняя неделя именуется Церковью Неделей о мытаре и фарисее. То есть тем воскресным днём, в который Церковь предлагает нам послушать и принять к своему сердцу притчу Господа о мытаре и фарисее. Когда мать отправляет в дорогу своего сына, то она предлагает ему краткие наставления о том, как он должен себя вести в дороге. Это наставление подобно её благословению, её заповедям о том, что должен сделать её сын для того, чтобы сохраниться на опасном пути. Так и ныне Церковь, отправляя нас в путь христианского поста, подобно матери даёт нам самое важное краткое наставление, без которого невозможно нам будет стяжать благодать Божию, хотя бы и мы постились и молились весь этот пост.

Вот какова притча Господня. Видя, что многие окружавшие Его люди считали себя праведными, Христос обратился к ним: «Было два человека. Один мытарь, другой фарисей, и оба они вошли в Церковь чтобы помолиться. Фарисей стал впереди и молился так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие человеки. Я пощусь два раза в неделю, даю десятину на храм, я не таков, как эти грабители, обидчики и злодеи. Благодарю Тебя. Мытарь же стоял в самом конце храма, не мог поднять главы своей от стыда, бил себя в грудь, говоря: Боже, милостив буди мне грешному!». И вот в заключение этой притчи, Христос говорит: тот, кто возвышал себя, фарисей, тот вышел осуждённым из храма, тот же, кто уничижал себя, того Бог возвысит. И мытарь вышел из храма более оправданным, то есть получивший оправдание от Бога, чем фарисей, который по внешности Бога благодарил.

Для того, чтобы лучше понять смысл этой притчи, мы должны вспомнить с вами, кто такие фарисеи и кем были мытари во времена земной жизни Господа Иисуса Христа. Фарисеи были людьми особо набожными среди израильского народа. Они старались соблюдать все заповеди Господни до самой малейшей, так что Христос, когда обличает их, говорит, что вы даёте десятину не только со всего имущества в Церковь, как вам заповедано, но даже десятину с каждой травы, которую вы собираете. Вы берёте себе мяту для употребления в пищу, анис, тмин, которые, по-видимому, росли широко и обильно в Израильской земле, даёте на Церковь десятину – как вы тщательно соблюдаете закон Божий! Вам заповедано было очищать посуду перед употреблением её в пищу, и вы тщательно её очищаете. Но говоря об этом, Христос одновременно и обличает фарисеев. Несмотря на то, что они соблюдали закон, они соблюдали только его внешнюю сторону. Они вымывали чаши перед их употреблением, а сердца их были грязными, неблагодарными, жестокими. Давали десятину на храм от всего, даже от самых трав, но уничижали своих ближних, которые находились рядом с ними и не хотели уделить им не только от своего имущества, но прежде всего их сердце было закрыто для своих ближних. Поскольку фарисеи соблюдали всё внешнее и сердце их было далеко от Бога, то Бог неоднократно чрез пророков и чрез Самого Спасителя Иисуса Христа обличает фарисеев, которые гордятся своей мнимой праведностью. Эта мнимая праведность фарисеев и осуждается, когда они соблюдают внешнее, а сердце остаётся далёким от Бога и ближних.

Мытари же были сборщиками податей. Поскольку они собирали деньги, и тем более, деньги собирали на римлян, которые покорили иудеев, то эти люди пользовались всеобщим презрением среди евреев. Никакой иудей не желал давать деньги на иноплеменников. Кроме того, эти мытари собирали обыкновенно не только то, что им было положено по закону, но они от этих сборов собирали часть, которой они питались, и старались взять гораздо больше, чем это было положено. Поэтому люди их презирали, не любили как жадных, корыстолюбивых, отступающих от правды Божией и от закона иудейского.

И вот, два таких человека, как говорит в притче Христос, вошли в храм. Почему же один, который будто бы все соблюдал, вышел осуждённый, а другой, который нарушал заповеди Божии, вышел оправданным? Вот в этой притче Христос нам говорит, что главное, что нас оправдывает пред Богом – это состояние нашего сердца. Тот, кто думает, что он праведен, что он смог соблюсти все законы, тот, кто осуждает других людей, – а так поступал этот фарисей, который говорил: «Я не таков, как эти грабители и убийцы», – и тем паче тот, кто уничижает ближнего, который находился рядом с ним, ведь фарисей говорил: «Я не таков, как этот мытарь, который стоит и оскверняет твой храм», – такой человек стоит совершенно далеко от Бога. И пусть он смог соблюсти все внешние заповеди, и «перенесясь» в наше время христианское, он постился, молился, давал жертву на храм, строил храм и даже страдал за Христа по внешности, – но если сердце его надменно, если сердце его жестоко, то такой человек далек от Бога и все его подвиги, вся его мнимая праведность ведут его не к Богу, а на самое дно ада.

А вот показан другой человек. И хотя Христос ни разу не сказал нам: «Хорошо, что этот мытарь вёл себя так грешно», никто не одобряет его грехов, его обманов, его стяжательства. Но в нём похваляется только одна черта, которая его спасла: это его глубокое покаяние, его вера в то, что Бог милостив, милостив настолько, что никакое человеческое согрешение как бы велико оно ни было, не может разлучить человека от Бога. Создатель милостив, если человек приносит искреннее покаяние, и если он грешит не сознательно, что Бог меня потом простит, а грешит по немощи, грешит по наклонности своей воли и старается исправиться. Человек сознал себя грешным пред Богом и пред людьми, и Бог его оправдал. Сердце его было милостиво, и он просил милостивого Бога помиловать его, и потому Бог его оправдывает, его соединяет с Собой и нам поставляет пример этого мытаря, чтобы каждый из нас думал о себе так же, как думал о себе мытарь. Каждый из нас пусть думает, что он тяжко грешен пред Богом и пред ближними своими. Каждый пусть молит Бога: «Боже, буди милостив мне грешному!» (Лк.18:13).

Вот в нынешний день, дорогие братья и сестры, Церковь вспоминает также память трёх святителей Вселенских: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Эти святители жили в IV веке, и поскольку каждый из них прославился особыми дарами божьими и добродетелями, и у каждого были ученики, то по смерти этих святителей ученики стали спорить о том, каков святитель больше. Ученики Василия Великого говорили, что никто не был так строг в исполнении заповедей, никто не знал так Священное Писание, как Василий Великий. Ученики святого Иоанна Златоуста говорили: никто не был так милостив, никто не был так красноречив и убедителен в проповеди слова Божия, как святой Иоанн. Наконец, ученики святого Григория: говорили никто не созерцал Бога так высоко, никто не дал нам образ Божий так понятно, как святой Григорий. И вот несмотря на то, что они все были христиане и были близкими людьми, между ними были тяжкие распри. Тогда три святителя явились епископу Иоанну и сказали: «Мы никогда при жизни не враждовали друг с другом и всегда были единомысленны. Учреди ныне общий нам совокупный праздник, чтобы наши ученики примирились и увидели, что мы во всем мирны. Так и они будут находиться в мире, и да прекратится вражда». В честь этого явления был составлен особый праздник. Это явление в Церкви, когда ученики Христовы начинают разделяться между собой по различным учителям, осудил ещё апостол Павел. Он говорил: «Почему некоторые из христиан говорят: я Павлов, я Кифов, я Аполлосов?» (1Кор.1, 12) И говорит апостол Павел, что всё в нас возвращает Бог, поэтому мы имеем одно общее именование. Мы не Павловы, не Петровы, мы называемся все Христовыми. И вот тогда, когда христиане начинают гордиться своими учителями и говорят: я ученик такого-то духовника, я был у такого-то старца, мне сказали то-то и то-то великие христианские люди – то здесь дорогие братья и сестры, мы во многом уподобляемся фарисеям, которые гордились своей мнимой праведностью. Что праведного для нас, если для нас великий угодник Божий и сказал что-либо? эта праведность относится ни к нам, а к нему. Что праведного для нас, если мы являемся учениками внешними какого-либо духовника, а на деле мы не исполняем самых обыкновенных христианских заповедей? Вот здесь мы становимся теми фарисеями, о которых говорил Христос, что они красят гробы пророков, то есть великих угодников, считают себя их учениками, последователями пророков, но на самом деле подобны тем отцам, которые избивали этих пророков.

В этот день мы должны помнить о том, что к числу фарисейства относится мнимая гордость и похвальба теми учителями, которые праведны, но мы становимся праведными не тогда, когда именуемся их учениками и враждуем между собою, а становимся праведными тогда, когда осознаем свои великие греховные недостатки и падения.

Мы начали с того, что нынешний день подобен дню, в который мать отправляет своего сына в долгую дорогу. Почему ныне Церковь даёт нам такое поучение перед длинным постом, почему она напоминает нам о мытаре? Когда Христос излагал лествицу христианских добродетелей, то Он начал не с того, что блаженны те, кто проливает слезы, не с того, что блаженны те, кто мирят людей, не с того, что блаженны те, кто будут изгнаны ради правды, чего, казалось бы, нам в первую очередь надо было искать. А Он говорит: «блаженны нищие духом» (Мф.5, 3–12). То есть блаженные прежде всего те, которые смиряли себя. Вот эта ступень блаженства поставляется первой. Потому что если мы взойдём на вторую, на третью, и последнюю ступень, но не пройдём первой нищеты духа, если не сохраним смирение, то никакой нам пользы не будет в исполнении прочих заповедей. Всякое наше деяние, всякая наша молитва, всякий наш помысл должен соединяться с нищетою духа, с той молитвой, которой научает нас ныне Церковь – молитвой мытаря: Боже, милостив буди нам грешным. Аминь.